有料化された体験 一部の人の特権になり“体験格差”に

昔から体験は心を豊かにしてくれるという感覚はあったかもしれない。しかし、どうやら今では体験は経済的な豊かさにもつながっているようだ。

それなら、子どもが勉強よりも遊びの体験をしたがっても大目にみよう…。そんな風に感じる人もいるかもしれない。しかし、ここにさらなる盲点がある。体験は、子供たちだけで自然にできる環境ではなくなっているというのだ。

近年、体験は一部の人に特権化されたサービスとなり、できる子と、できない子の体験格差が深刻になっていると安部さんは警鐘を鳴らす。

ーー安部さんは体験格差が大きな問題で、解消すべきというプロジェクトをなさっています。なぜでしょうか?

「説明したように、体験の重要度が増しています。にもかかわらず、体験はサービス化が進み、一部の人のものになってきているからです。

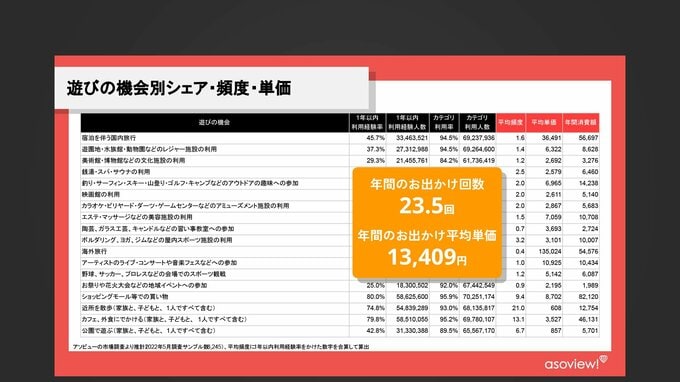

時間的、経済的に余裕がある人たちは、子どもの体験にも投資をしています。『アソビュー』という体験のプラットフォーム会社のデータでは、子どもとの年間のお出かけ回数が平均23.5回で、1回あたりのおでかけ平均単価が1万3409円ということです。体験をする余裕がある家庭においては、月に約2回、かなりの金額を体験に費やしています。

一方で、時間的にも、経済的にも、それができない家庭も多くあります。そのことから、体験の格差は広がり、危機感を持っています」

ーーおそらく、親世代は、自分たちも体験にそんなにお金をかけてもらえなかった、それでも、いろんな体験ができた、と感じる方もいるのではないかと思います。

「状況が昔と大きく変わってきているんです。子どもに体験を提供するプレイヤーは大きく3つあると思います。小学生以上で考えると、1つが家庭。2つ目が地域。3つ目が学校です。この全てのプレイヤーがこの数十年でより衰退してしまったんです。

まず家庭は、核家族化して共働きになりました。家庭の中で、時間がある方が少なくなりました。だから、子どもをどこかに連れて行くこともそうだし、例えば、おじいちゃんが竹とんぼを教えるなどの、家庭内での体験を提供することも、少なくなったんです。

地域はどうかというと、地域活動におけるボランティアの数が減少しました。例えばほんの一例ですが、地域に密着し、住民の安心と安全を守るという消防団をみてみると、かつては200万人ほどいたのですが、今は80万人を下回っています。昔だと当たり前だった、地域のお祭りや、スポーツチーム、といった地域の活動も減少しています。

学校はというと、教員の多忙化が問題になっています。部活動の地域移行が始まるなど、学校自体の子どもとの関わりも減らさざるをえない状況です。

子どもたちが自由に活動できる場所は減少傾向です。それに加えて、家庭、地域、それから学校という3のプレイヤーが、子どもへの関わりから引いていった結果、余白ができ、一部の人はサービス化された有料の体験をしていて、昔よりも格差がひろがってしまっているわけです」

日本の子どもたちの将来に体験がどのくらい影響を与えていくのか…。文科省の追跡調査のデータが出るのは、しばらく先だ。しかし、今の子どもたちの体験格差をそのままにしておいていいとはいえないだろう。子どもの多様な体験の提供について、家庭でも、地域でも、学校でも、意識を高めておいた方がよさそうだ。

※1 Deming (2017).『Cumulative Changes in Employment Share by Occupation Task Intensity 1980-2012』Occupational Task Intensities based on 1998 O*NET