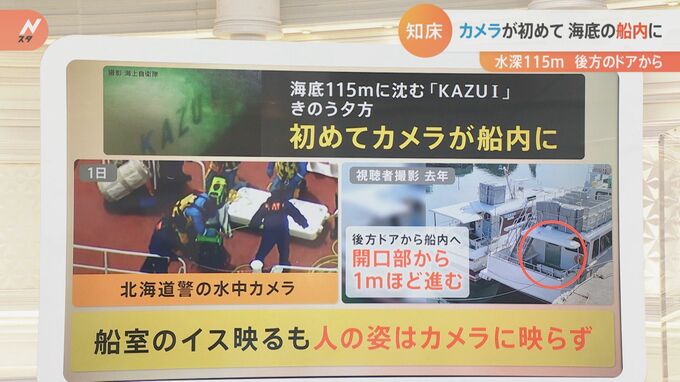

■水中カメラが初めて「KAZUⅠ」船内に 人の姿は・・・

熊崎風斗アナウンサー:現在も12人が行方不明となっている知床の観光船沈没事故についてです。5月3日の夕方、初めてカメラが船内に入ることができました。KAZUⅠは現在、海底115mに沈んでいます。

北海道警の水中カメラが入ることができました。後方ドアが少し開いていて、そこから船内に入り1mほど進んだということです。内部の映像では、船内のイスが映ったそうなのですが、人の姿はカメラには映っていなかった。ただ当然、これだけで人がいないということは断定できませんので、更なる調査を進めていくということです。

井上貴博キャスター:

このカメラの操作の難しさについて、専門家によってはたこ揚げの小さなたこを強風の中でピンポイントで操作していくような、とてつもなく難しいことだという例え話をする方がいらっしゃいますが、どれほどの難しさなのでしょうか。

東海大学海洋学部 山田吉彦教授:

船内は複数の部屋にも分かれています。どこを撮れるのかということ、カメラの真正面しか映らない状況で、海流があるなか、水の動きがあるなか、その細かい作業をするというのは中々難しいというのが現状です。

最先端の技術をもってしてもということですね。

山田教授:

はい。最終的にはやはり人、潜水士が潜って、細かく一つ一つ作業しなければいけないということになってきます。

井上キャスター:

そうなると、現時点でこれは確認作業という位置付けでしょうか。

山田教授:

はい、現時点ではまず確認、資料作りのための映像ということになります。

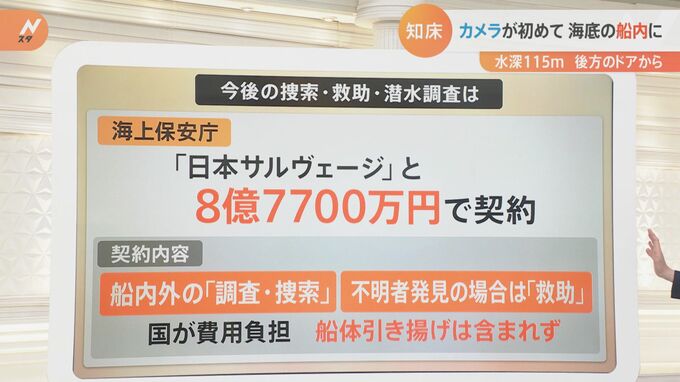

■海保と民間企業が契約 5月中に無人潜水機が調査・捜索へ

熊崎アナウンサー:

この後どのように調査が進んでいくのか、潜水調査の流れをみていきたいと思います。

海上保安庁は「日本サルヴェージ」という民間企業と8億7700万円で契約をしました。契約の内容です。船内外の「調査・捜索」、不明者発見の場合は「救助」、この費用というのは国が負担をするということです。船体引き揚げについては、この内容には含まれていないということです。

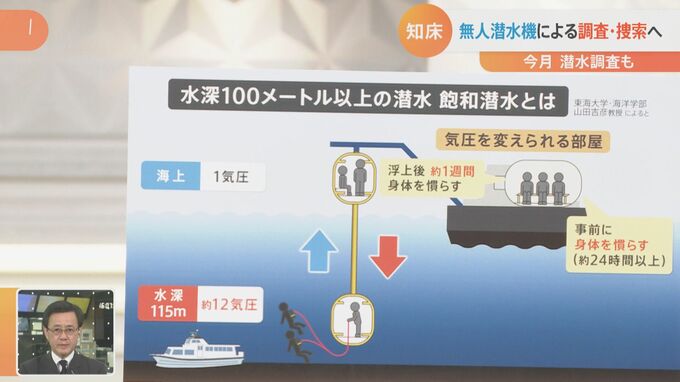

まず、ROV(無人潜水機)による調査です。これは高精度の水中カメラを搭載したものが調査を行っていくということで、作業船の「新日丸」が5月2日に鹿児島を出港しています。5月上旬に知床沖に到着後、調査・捜索を開始するという流れになっていくということです。

そのROV(無人潜水機)による調査のイメージですが、形は四角で、サイズというのはもう物によってまちまちですが、大体2m×2mや3mなどのものもあるということです。高性能のカメラを遠隔操作し、船外船内の調査や捜索を行っていくものということになります。

補助などをする救助船も5月中旬に出航し、潜水準備をして調査・捜索が始まっていく予定になっているということです。