「ゆりかご」で社会は変わったのか?

しかし「ゆりかご」には課題もあります。

そのひとつが「自分がどのようにして生まれたのか?」

いわゆる、子どもの「出自を知る権利」です。

これまで預け入れた人のうち、およそ2割は身元を明かしていません。

「命を守る」ことか、「出自を知る権利」か。

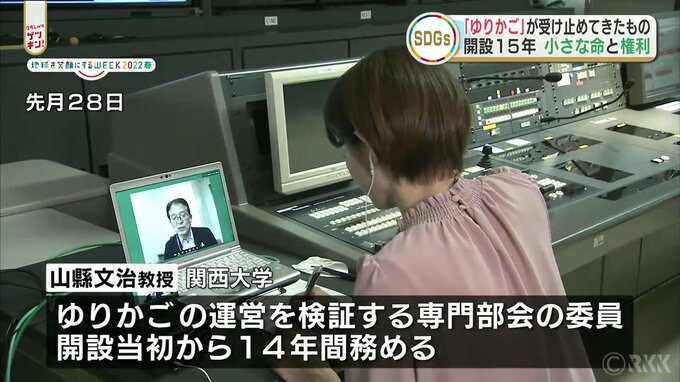

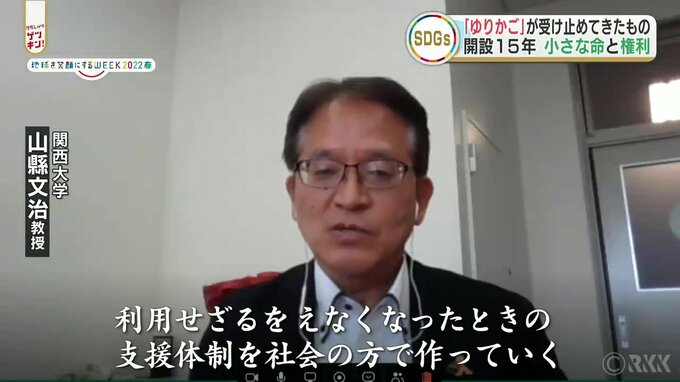

「ゆりかご」の運営を検証する熊本市の専門部会の委員を14年務めた山縣文治さんは、こう話します。

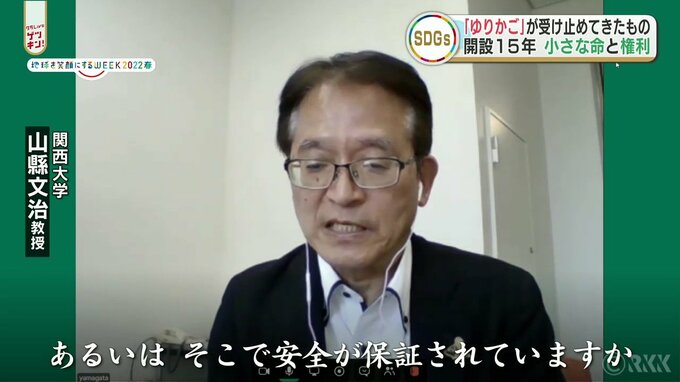

「命と出自を比べたら、そりゃ命でしょうと思っています」

「ただ問題は、ゆりかごは、ゆりかごがイメージしている命と向き合っていますか。あるいは、そこで安全が保障されていますかと考えている」(関西大学 山縣文治教授)

預け入れをした人の半数以上は自宅や車の中など、医療機関ではない場所で出産していて、さらに預けるために長距離移動をする行動に専門部会は「母子の生命を脅かしかねない」と懸念を示したこともあります。

「民間の取り組みであって、ゆりかごを国が認めているわけではない」

「利用しなくていいような社会づくり・人づくりと、

利用せざるをえなくなった時の支援体制を社会の方で作っていく」

(山縣 教授)

これは誰もが願っていることです。

「ゆりかごがない世界ができたら、それが一番いいことだと思うんですよね」

(新生児相談室 民永里織さん)

開設から15年。

小さな命を大切にするためにどうするのか、取り組みへの理解が改めて求められています。