ロケットの打ち上げ費用を負担するのは、衛星や探査機などロケットが宇宙に運ぶ“荷物”を依頼する国や企業などです。

H2Aは、2001年の運用開始から20年間で、海外から受注した衛星を5回打ち上げています。

一方で世界を見ると、受注衛星の打ち上げは2015年の1年間だけでヨーロッパが6回、アメリカが5回に上ります。

欧米は、日本が「20年間で打ち上げた数」を、1年で打ち上げています。日本は世界の打ち上げ受注ビジネスで大きく水をあけられてきました。

【H3の使命は、世界の打ち上げ市場で勝つ…低コスト・高性能を追求】

日本が世界で勝ち抜くため、JAXA(宇宙航空研究開発機構)や三菱重工業などが2014年から開発を始めたのがH3です。

打ち上げ費用をH2Aの半分の約50億円にする低コストを追求しました。

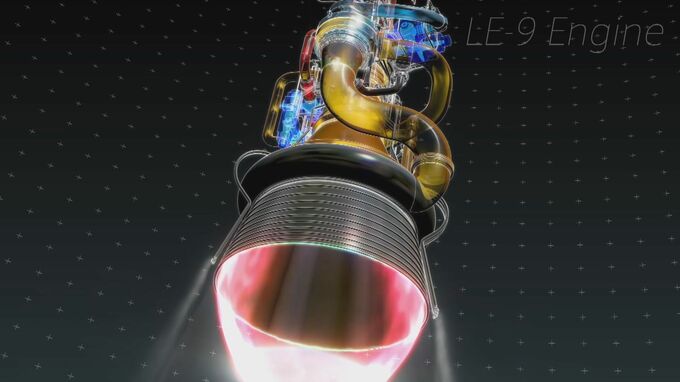

開発の柱となったのが、ロケットの命とも言える新型メインエンジンのLE-9。

開発がスタートしたのは2015年です。

これまでのH2Aのメインエンジンは構造が複雑で部品数も多いうえ、手作業で造る部品もあり、コストが高くなっていました。

そこで新エンジンの開発が求められましたが、新型エンジンの開発は約20年ぶりのことでした。

エンジンには燃料供給のためにタービンが使われますが、LE-9の設計はH2Aのものよりも仕組みをシンプルに変更することになりました。

LE-9では構造を簡素化させるために部品数を2割減らしたほか、3Dプリンタで部品を造ったり、車の電子部品を活用したりしてコストを削減しました。

LE-9の開発にはロケットが打ち上げられる種子島出身の技術者も関わっています。