厄年になぜ洗剤を配るのか?

県内の風習に詳しい、県立博物館の学芸員の内山大介さんは、昔行われていた厄年の風習が形を変えて残っているのではないかといいます。

県立博物館・内山大介さん「語呂合わせで厄払いをしようというのをかつてやっていた地域は結構あります。厄を「流す」とか「落とす」とか「飛ばす」とか」

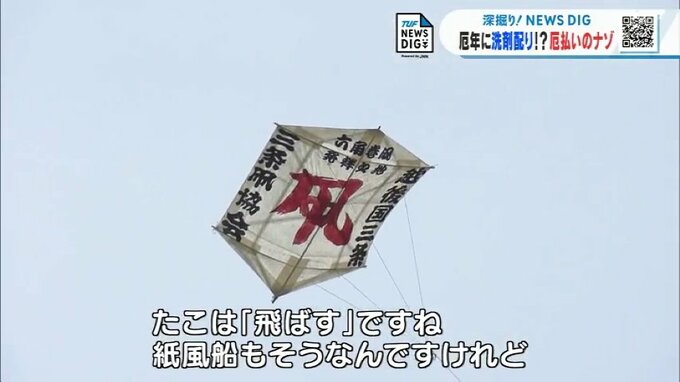

この、「飛ばす」がヒントでした。

県立博物館・内山大介さん「凧とか紙風船を歳の数だけ近隣の人や親戚筋に配るということがありました。凧は「飛ばす」ですね、まさしく紙風船もそうなんですけれど」

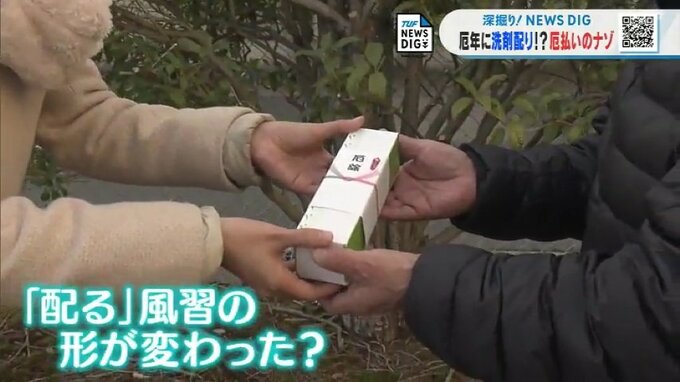

洗剤が配られるようになったのは、今からおよそ30年前と言われています。

詳しい理由はわかっていませんが、「配る」という風習の形が変わり、実用的で「洗い流す」洗剤が配られるようになったのではないかといいます。

福島県立博物館・内山大介さん「洗剤を歳の数だけ配るという地域が、凧とか紙風船とかを配る地域に分布的には重なる部分があります」

ちなみに、語呂合わせによる厄払いの風習として県内には様々なものがありました。