■「配置基準」「負担軽減」そして…てぃ先生が考える保育の質を上げるために必要なこと

てぃ先生は保育の質をあげるために必要なことは、保育サービスに携わる人たちにとっては自明であると話す。

てぃ先生「現場の保育士たちは全員わかってると思います。それを現場の先生以上の人が全くわかってくれないという状況があると思います。わかってくれないか、わかっているけれども変える気がないか、ですね」

保育業界で長く訴えられているのが「職員の配置基準の見直し」と「保育士の負担軽減」だ。

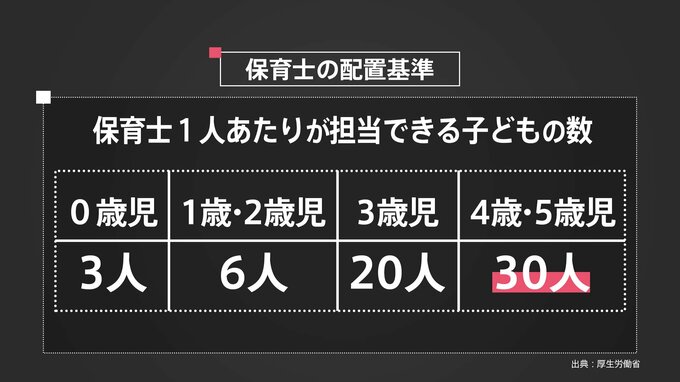

配置基準とは、子どもの年齢ごとに定められた最低限必要な保育士の数で、4歳5歳児の配置基準は70年以上変更されず、30人の幼児に1人の保育士となっている。人手不足の中、多くの業務が保育士にのしかかっている現状があるという。

加えて、保育の質の向上のためには、もっと根底にある問題にも取り組まなくてはいけないとてぃ先生は指摘する。

てぃ先生「保育園側が保育士を選べないということが、保育の質を下げることにも繋がっていると思います。多くの保育園では、履歴書は形式的なもので、応募してくれてありがとうございます、明日から来てください、という状況です。

例えば、極端な例かもしれませんが、東大卒の保育士さんは日本にどれくらいいるでしょうか。他の業種ですごく活躍されている方が、保育に興味持ったからやってみようと思えるでしょうか?そう思ったとしても、現実問題として家族を養えないような給料で、できないということも発生してるかもしれません。

新たな質の高い保育士がどうやったら集まってくるのか。やっぱり保育士の労働環境、金銭面などの処遇をきちんと底上げしていかないと、根本的な解決にはならないと思っています」

“異次元の少子化対策”。保育サービスの質の強化に向けて、具体的にどのような政策が打ち出されるのだろうか。