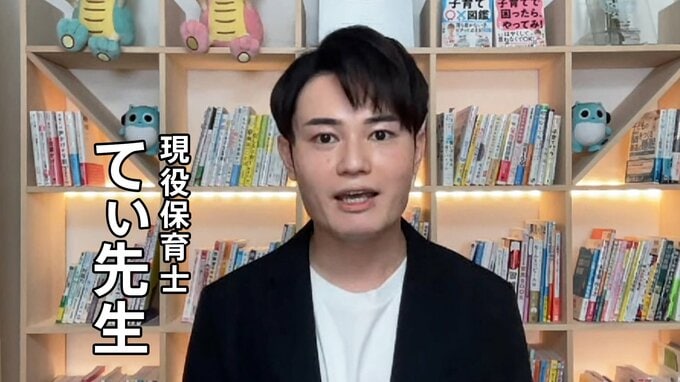

岸田総理が打ち出した「異次元の少子化対策」。その中には、保育サービスの量・質両面からの強化も掲げられている。これまで待機児童問題などで保育園の量についての議論が盛んだったが、質を上げるためにはどんな政策が求められるのか?現役保育士でユーチューバーのてぃ先生は、現場目線でこれまでを振り返り、“その場しのぎ”の子ども政策にならないでほしいと訴える。

■「とりあえずやってますよ…」てぃ先生が現場で感じる子ども政策への違和感

現役保育士で登録者70万人を超えるユーチューバー、てぃ先生がこのところ積極的に保育園問題についてSNSで発信している。2022年に相次いだ保育園での事故や事件を受け、現場目線で、保育サービス向上の必要性を訴えている。そこには、これまで行われてきた子ども政策が必ずしも現場のニーズとマッチしていないという困惑が見え隠れする。

てぃ先生「“その場しのぎ”的に、とりあえずやってますよ、頑張ってますよ、という、アピールしかやってくれないなっていう印象があります。

例えば、待機児童問題です。最近は解消しつつあるといわれています。(厚生労働省の集計で、2022年4月1日時点の待機児童数は2944人。4年連続で過去最少を更新)ただこれは、少子化によって自然に解決しつつある面も大きいと感じています。

では、国が何をしたかというと、事業内保育、企業主導型保育であるとか、保育園の制度をポンポン、ポンポン、作っていた印象です。一方で、保育の質については、果たして高いのか、低いのか、わからないままでした。そしていま、せっかく増やした保育園が閉園するなんて事態も起きています」

岸田総理は1月6日、少子化対策を推進するため、厚労省や内閣府など関係省庁による新たな会議を設置し、具体策の検討を始めるよう、小倉こども政策担当大臣に指示した。

「その場しのぎ」でなく、「用意周到」で「抜かりない」子ども政策はどのように見出されるのか?