「例えば本とか出して、こうやって(人前で)話したりすると、事件遺族のくせに、何だ、文化人気取りか、みたいに言われたことあるんですよね。私それすごく傷ついたんですよ。でも、いいや、って思って。そんなこと言われてもいいや、って思えるようになったのは、すごい最近なんですけど」

悲しみに打ちひしがれている、あるいは怒りに震えている、といった、世間やメディアが設定する犯罪被害者遺族のテンプレート。その枠内で被害者や遺族は「ストラテジーを持つこともあまり許されない。もっと素朴で、ということを押し付けられる」と入江さんは感じている。もちろん悲しみも怒りもあるし、事件解決を強く願っている。でもそれだけではない、と、そんな”押し付け”に戸惑いつつも、時にそのラベリングに自分を同期させてしまっていた部分もある。「枠」から自由になろうとしながらも、完全には自由になりきれない。そんな入江さんの揺らぎを、これまで何度となく聞いてきた。

そして「もういいや」と言いつつも、一方で「メディアには”世田谷事件の被害者遺族が独自の持論を展開した”、なんて書かれてしまうこともある」と話すなど、自分がどう報じらるかについては以前と同様、あるいは以前にも増して、気にしているように感じられた。なので、イベント後に尋ねてみた。

(メディアから”こういうふうに報じられがち”だということを実はすごく気にされていますよね)

「そうですね。やっぱりそうだと思います。それは私だからかもしれないし。もっと素朴に言うこともできるかもしれないですけど、私はやはり気にしてしまう」

「自分がSNSで直に発信するという、発信者の側に回ったからの気づきかもしれないし、書き手の端くれとして、やはり発信することの責任というのも感じますから」

「メディアも、発信することによって傷つけている、加害的なところがありますから、その加害ということについては自覚的であってほしいなと思いますし、書き手としては当然気にするところではあるなと思います」

報じられる側と発信する側の両方に立った経験があるからこそ、メディアへの視線も厳しくなるのだろう。入江さんが公の場で発信し始めてから長い時間が経ち、グリーフケアに取り組んでいることも知られるようになっているが、メディアの報じ方は変わっていませんか、と聞くと、

「ある意味では、社会の側が底上げされてきて、言説にすごく敏感になってきているので、メディアも変わらざるをえないけれども」と前置きしつつ、「やはり変わらない部分はあります」と話した。

それでも入江さんはメディアの取材を受け続けているし、「ミシュカの森」をメディアに対してもオープンにし続けている。「入江さんの話を聞いてテレビも新聞も信用できなくなった」という人がいても、「そういうつもりで言っているのではないんです」と説く。そこにはメディアに対する不信感と同時にいくばくかの期待も残しているのでは、と勝手に感じる。

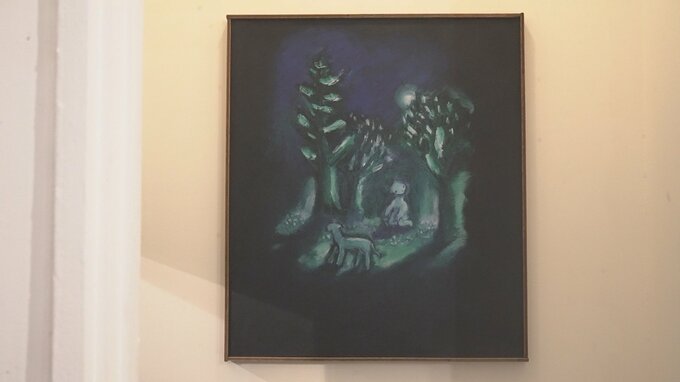

隣町珈琲での集いが終わって片づけに入った頃、入江さんは阿部さんが個展から持ってきた絵の中から一つを選んで買った。「絵を買ったりすると、”マダム気取りか”とか言う人もいるので・・・」と気にしてはいたものの、とても気に入った様子だった。それは私もギャラリーで見た、月夜の森で、子どもと動物が佇む絵だった。