「防災」だけではない なぜ「地方のニュース」もアプリで配信?

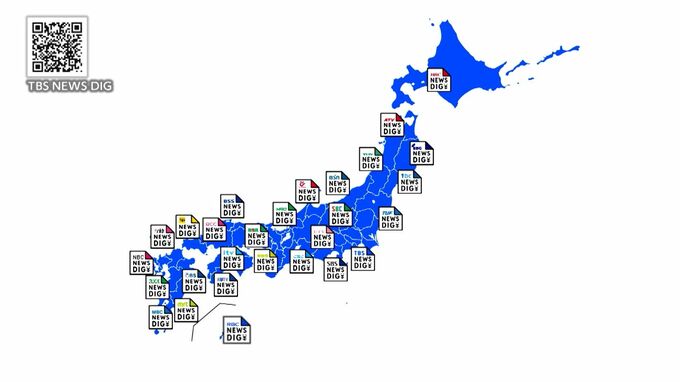

ーそして防災情報とあわせてTBS NEWS DIGの大きな柱となっているのが、災害関連のニュースも含めたJNNの全国28局が配信しているニュースだと思います。これまでTBSや地方局などが単体で行ってきたニュースサイトが1つに集約された訳ですが、何故これまでのような「各局1社で行うサイト」ではなく、「系列28局で行うサイト」にしたのでしょうか?

(河村健介さん)

「立ち上げに際しては、ずっとリサーチしてきましたが、やはり『TBS』という東京の局だけでやっていても、なかなかニュースは届かないだろうと。ネットワークがあって全国に取材網もある、ということであれば、その28局全てを束ねた大きなサイトにすればニュースがより届くのではないかと、『規模のメリットをもっと出していこう』というのが立ち上げた理由の一つです」

ーTBS NEWS DIGのアプリ・サイトで「地方のニュースを出す意義」というのは、どういうところに感じますか?

(河村健介さん)

私自身、いま東京で働いていますけれども元々は関西の出身なので、東京に居ながらも「地元のニュース」というのはすごく気になると思うんですね。とは言え、放送だとエリアが限られているので、普段故郷のニュースをテレビで観る機会はそうはありませんが、デジタルではそういう「エリアの境目」はないので、「地方発のニュースが日本、ひいては世界にフラットに届く」という意義はすごくあるのではと思います。

「地方のニュース」は、地元よりも東京の方がよく読まれる

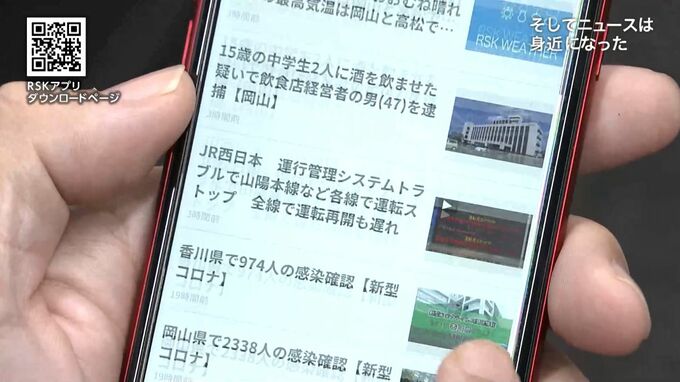

実際にデータを見ても(【画像】参照)、例えばRSK山陽放送さんのサイトのユーザー層を見てみると、「岡山・香川」という放送エリアのユーザー層が当然ながら一定程度いらっしゃるんですが、そこを超える規模で「東京・大阪」からのアクセスがあります。つまりは決して「ローカルニュースは、そのローカルエリアじゃないと届かないもの」ではないんだな、と。

その中で、全国でよく読まれているニュースは「地域性がそこまでない」「全国の人が見て共感できるニュース」が広く読まれている印象が一方であります。例えば「事件・事故」「裁判の話」など、それらは特にローカルに限定せずとも、多くの全国の人が関心があったりとか、そこの中で見えてくるもの・社会を映し出すものは、決してローカルだけに留めておく必要はないと思います。

ー実際に、TBS NEWS DIGを運営するにあたって地方の多くのニュースに触れてみて、気付かされることはありますか?

そもそもコンテンツの量がこんなにも出てくるんだと」いうところがまず驚きでした。また実際フタを開けてみると、各局さんごとにカラーがあって、地域の特色があって、そうした中からコンテンツが次々と出てくるコンテンツの量が、ひょっとしたら埋もれていたかもしれない、というところを気づかされたのが、大きな発見であり嬉しかったです。

ー私たち地方局からしても、「ニュースを発信して全国で見てもらえるベース」が出来たというのは非常に有難く、ネットニュースの利点を感じています。

そうですね。ネットにニュースを出すということは、手間も掛かるし人の負担も当然増えるところと思います。ただそれでも、そもそもが「テレビで作っているニュース」はそれ以上にすごく労力が掛かっている。

それを果たして「テレビで放送するだけでいいのか」、という思いがすごくあって、せっかく汗をかいて作ったコンテンツは、そのコンテンツ自体の価値を最大化していくために、デジタルというものがあるのではないかなと思っています。