災害情報を広く届けられない 感じる「令和のテレビ」の限界

まもなく6月。「台風が」「梅雨入りが」というニュースも頻繁に聞こえてくるようになりました。いわゆる出水期=河川が増水しやすい時期が、近づいてきました。

近年では雨の降り方も変化してきていて、国土交通省のホームページも、「気候変動の影響により、水害のさらなる頻発・激甚化を懸念」する内容が記されています。

このような災害から命を守るためには、「3つの助」すなわち...

・「自助」一人ひとりが自身を災害から守る

・「共助」地域社会でお互いを災害から守る

・「公助」行政が住民を災害から守る

ことが必要となります。

私たち放送局は、そのうちの一つ「自助」について、助けとなるべく「警報」や「避難情報」など命を守るための情報を、テレビ・ラジオでの放送を通じてこれまで広く伝えてきました。報道機関としての大きな務めです。

しかしその一方で、もはやテレビは「全世帯に1台あるもの」ではなくなってしまいました。

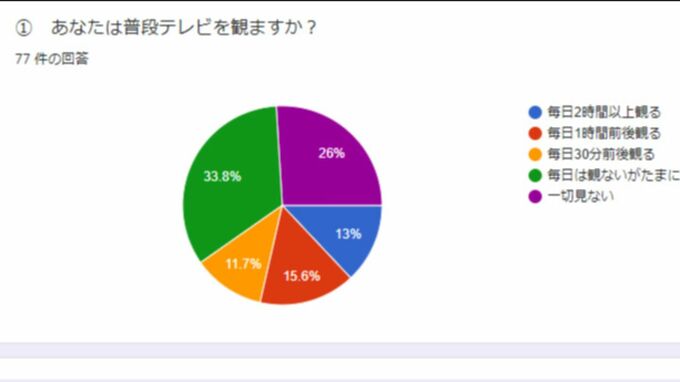

先日大学で講義を行った際に、学生さんたちを対象にアンケートを行ったところ、

・「テレビを毎日観ないがたまに観る」33.8%

・「テレビを一切見ない」26%

と、たとえテレビで災害情報を流したとしても、その災害情報に触れることのない層が相当数いることを、改めて認識させられた次第です。

ならば私たち放送局は、どうすれば「命を守る防災情報」をあまねく届けることが出来るのでしょうか?