■見出した目標こそ‟金賞” 前例のない「製造マニュアル」作り

そんな鈴木さんの転機は、新潟県醸造試験場の責任者を務めていた廣井忠夫さんの講演。

廣井さんの説明は理論的で説得力があり、そして何より「金賞」という目標を掲げて酒造りを行っていることに鈴木さんは感銘を受けました。

その後、鈴木さんは講演会で習った理論をもとに酒蔵に足を運び、多くの杜氏と話し合いながら酒造りを追求。

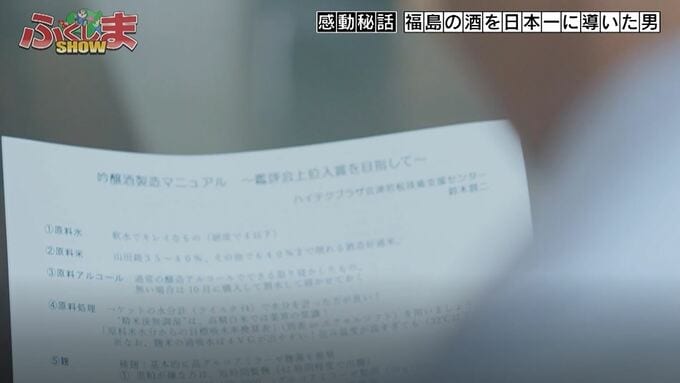

さらに検証を繰り返し、酵母などに関する新技術も取り入れました。こうして、寝る間も惜しみながら完成させたのが「吟醸酒製造マニュアル」です。

※画像はイメージ

これは、300年以上続く福島の酒造りで前例のない画期的なことでした。

しかし、老舗の酒蔵も多く、杜氏の多くは保守的で、昔ながらの伝統的な手法にこだわり、マニュアルには抵抗を示しました。

■ベテラン杜氏のひと声で蔵元が団結

試行錯誤が続いたそんなある日。

他の杜氏たちが見向きもしなかったマニュアルに、理解を示した人が現れました。

この人こそ、のちに「現代の名工」を受賞する、当時会津杜氏会の会長だった佐藤寿一さん。

--鈴木賢二さん

「マニュアルが良い」と寿一さんから会津杜氏会の組合に話して頂いた。30年以上杜氏をされていて、信頼度は私とはまるで違うと思います。

物語は急加速しました。

マニュアル作りと共に、鈴木さんが力を注いだのが情報共有です。

これまで各蔵が門外不出だった技術を公開し、高いレベルの酒造りを追求しました。福島の酒蔵が、金賞を目指し一丸となったのです。

その結果、金賞の受賞数は2003年に2桁台に乗り、2006年以降は新潟県などとトップを競うまでに躍進。

このまま「福島の日本酒の未来は明るい」と誰もが思いました。