世界で日本だけ夏が前にも後ろにも延びている

滝川さんがこの研究を始めたのは、学部4年生だった2023年4月。立花教授に相談して本格的に研究を始めた。きっかけは素朴な疑問からだったと明かす。

「もともと日本の四季が好きで、旬の野菜や、季節ごとの景色に興味を持っていました。でも、最近は5月や10月も暑くて、夏みたいだなと感覚的に感じていました。この感覚を統計的に見たらどのような結果が出るのだろうと、疑問に思ったのがきっかけです」

立花教授は滝川さんの着眼点を次のように評価している。

「夏が延びているなということは、僕も感じていましたし、皆さんも感じていたのではないでしょうか。でも、直感だけで話していては科学ではないので、客観的に示す必要があります。実は、夏が暑くなったことについての研究はありますが、夏の期間が延びている研究は少なくとも日本ではありませんでした。面白い研究だし、いい着眼点だと思いましたね」

さらに、北半球にある中緯度の国々のデータを分析していく中で、滝川さんは驚く場面がたびたびあったという。その一つは、一番気温の高くなる時期が、日本だけ他の国々と大きく異なっていたことだ。

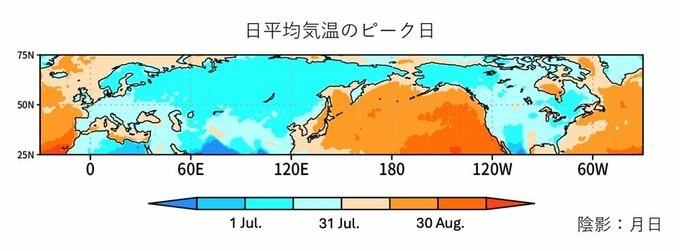

上の図(日平均気温のピーク日)は、いつ、どこで最も気温が高くなっているのかを滝川さんが分析したもの。7月31日を基準にして、それよりも早く気温が高くなる地域は青色、遅い時期に高くなる地域は赤色に向かうグラデーションで示している。図を見ると、大陸の国々と日本では大きく異なっているのがわかる。

「最も気温が高い日がくる時期は、大陸と海で大きな差があります。大陸では6月から7月中までに到来しているのに対して、太平洋では8月後半に気温のピークが来ます。そこで日本を見ると、日本は陸であるにも関わらず、大陸よりも遅く、太平洋よりは早くピークがきていました。これだけ見ても、日本の気候には大陸とは違う特徴があります。一番暑いのは8月というイメージがあったので、他の国はそうじゃないことにまず驚きました」

さらに意外な結果が出たのは、直近の10年間でどれくらい夏の期間が延びているかどうかを分析したときだった。

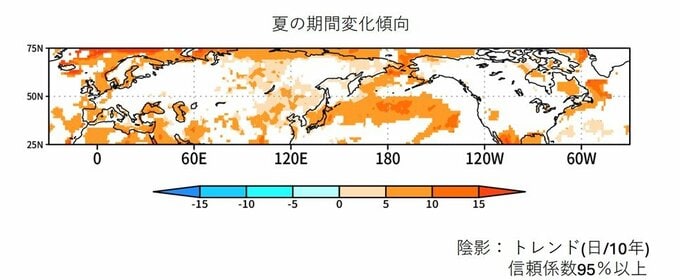

上の図(夏の期間変化傾向)では、プラス(赤色)であれば夏の期間が延びていること、マイナス(青色)であれば縮んでいることを示している。日本だけでなく、大陸でも海洋でも、北半球では夏が縮んでいる場所はほぼなく、全体的に長期化している傾向が見て取れる。

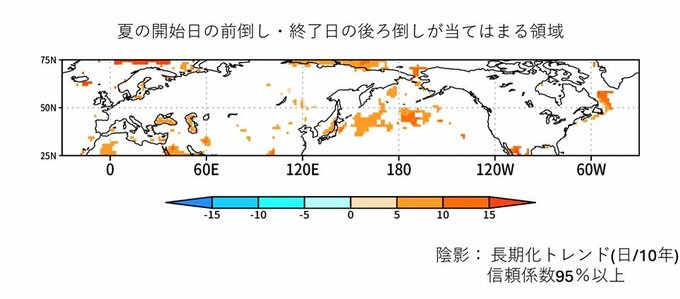

次の図では、夏の開始日と終了日の両方が延びている地域が赤色のグラデーションで示されている。

陸がある地域で色が塗られているのは、日本以外にはほとんどない。つまり、他の国は開始日だけ延びているか、終了日だけが延びているのに対して、日本だけが夏の期間が前にも後ろにも延びている。この結果にも滝川さんは驚いたと話す。

「正直なところ、世界中が温暖化しているのであれば、どこでも同じように夏の期間が延びているのではないかと考えていました。しかし、前にも後にも延びているのは日本だけです。日本と他の国でこれだけの差が出たのは驚きしかありません」

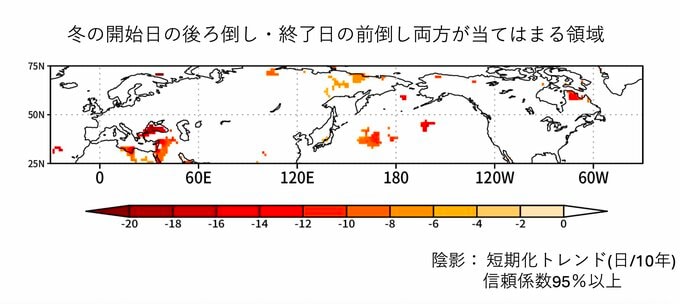

さらに、冬の開始日と終了日の変化を調べたのが次の図だ。

冬の期間は北陸地方の一部に若干延びている場所があるものの、日本全体ではほとんどの場所で変化していない。世界中を見ても陸地で延びた場所はわずかだ。立花教授はこれらの結果から、日本の「二季化」を指摘する。

「世界的に温暖化が進んでいる一方で、冬の長さは縮んでいません。特に日本周辺では、夏の期間が前にも後ろにも延びていて、冬はほとんど変わっていませんので、春と秋が縮んでいることになります。この結果から、日本列島は四季じゃなくて、だんだん二季になりつつあると言えます」