日本は四季から「二季」になりつつある。三重大学の大学院生が北半球の国々の気象データを解析した結果、日本だけ夏の期間が大幅に延びていることがわかった。しかも、2024年の日本の夏は133日間と1年の3分の1を超える長さになっていた。こうした夏の長期化の原因は地球温暖化と日本の地理的条件にある。研究チームに話を聞いた。

日本の夏は42年間で約3週間も長くなった

「日本の夏が42年間で約3週間長くなり、日本の二季化が進んでいる」ことを伝えるニュースに触れた人は多いのではないだろうか。11月5日に発表された「新語・流行語大賞ノミネート30語」にも「二季」が選ばれた。日本の「二季」化を科学的に明らかにしたのが、三重大学大学院修士2年の滝川真央さん。立花義裕教授らとともに、2年間にわたって研究に取り組んだ。

気象庁は日本の夏を「6月から8月」と定義しているが、滝川さんは実際の気温の観測データに着目。気象庁の観測データを1982年から2023年までの42年分にわたって収集し、日本列島周辺を格子状に200区画に分けて解析した。

解析の方法は次のようなものだ。

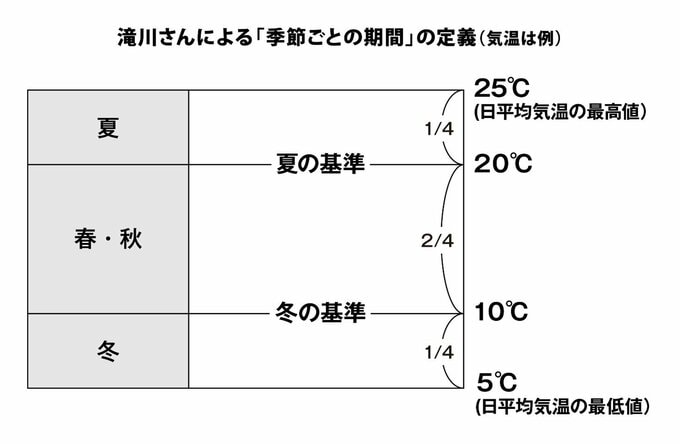

まず、夏や冬の長さ(期間)の定義だが、各区画について年最高の日平均気温と、年最低の日平均気温を割り出したうえで、最高気温と最低気温の差のうち、上から4分の1を「夏の基準」(夏になる境目)、下から4分の1を「冬の基準」(冬になる境目)とした。

例えば、下の図表のように、年最高の日平均気温が25度、年最低の日平均気温が5度だった地域では、上から4分の1にあたる20度が「夏の基準」、下から4分の1にあたる10度が「冬の基準」になる。この場合、1年で最初に20度を超えた日から最後に20度を超えた日までが夏の期間(20度~25度)で、5度〜10度が冬の期間、10度から20度までが春と秋の期間になる。

この定義に従って出した数値を基に、1年経ったら夏の期間がどれだけ変化するのかを表す「回帰係数」を算出して、42をかけることで、約42年間の平均で夏の開始日がどのようになったかを計算した。その結果、約42年間で夏の期間は約21.4日延びていた。一方で、同様に冬の期間を算出したところ、ほとんど変化は見られなかった。