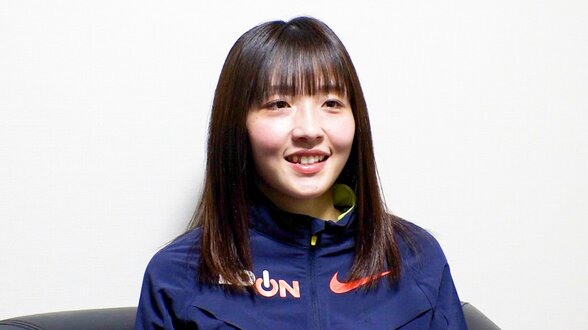

学生時代に成長した理由は、負けず嫌いと同学年選手に恵まれたこと

齋藤は高校3年時が新型コロナの感染拡大したシーズンだったこともあり、インターハイに行くことができなかった。しかし日体大2年時に3000m障害に本格的に取り組み始めると、2年時の日本インカレ、3年時の関東インカレ、4年時の日本インカレで優勝。記録的には4年時に、前年の10分14秒19から9分45秒62(学生歴代3位)に、5000mでも15分53秒52から15分27秒45へと大きく伸びた。

日体大の佐藤洋平監督は成長の背景を、「1つは負けず嫌いだったこと。そして同級生に恵まれました」と話す。負けず嫌いの性格は、練習姿勢に強く表れた。「同学年に山﨑りさ(23、現積水化学)や尾方唯莉(23、現京セラ)、嶋田桃子(22、同)がいて、負けじと練習したことが成長につながりました」。

週に2~3回行う負荷の大きいポイント練習は、チーム全体で行うが、日体大は選手個々に合った種目を幅広く行うチームで、個別の練習で齋藤はがむしゃらに走った。齋藤本人は誰かに勝つことよりも、「基礎が大事」という意識が強かった。それがピークに達したのが4年時だった。

「夏合宿で走った距離は、30日で計算したら1000kmを超えていました」。1区間が20km以上の箱根駅伝を走る男子でも、学生で月に1000kmを超える選手は少ない。女子の学生駅伝は長くても10km強で、その他は3~8km台である。1000km以上を走る選手は、まずいないと考えていいだろう。

気持ちの強さが裏目に出たことも何度かあった。1年時には「インカレの選手になってチームに貢献すること」への思いが強く、スタッフのアドバイスを無視して走り続け疲労骨折をしてしまった。そして一番は、4年時の全日本大学駅伝1区のブレーキだ。区間23位で上位チームから2分半以上離され、強力4年生4人を擁し優勝候補に挙げられていた日体大は、9位に終わった。

齋藤はその失敗を取り返そうと、また練習で走り込み、次は好結果に結びつけた。2か月後の富士山女子駅伝では2区区間賞を獲得し、チームの3位に貢献したのだ。富士山女子駅伝と同じ12月には、前述の3000m障害と5000mの自己記録も出している。

「自分では気持ちの余裕度の違いだと思っています。ある程度の練習ができて、そこからどのくらいの余裕を持てていたか、同じ練習をしてもどのくらいの余裕を感じられていたか。特に富士山の時は、“もうやるしかない”という気持ちと、“これだけやってきてダメならしょうがない”という気持ちがありました。自分を客観視できる余裕があった、ということだと思います。全日本大学女子駅伝のときは、もちろん気持ちは高ぶっていましたし練習もできていましたが、“やらなきゃいけない”っていう気持ちだけで、走る前から疲れていた気がします」

齋藤の中では緊張したり追い込んだりした後に、緊張が緩んだり余裕を持てたときに良い結果が出ている。「世界陸上前も合宿でかなり追い込んだ練習をして、その後は試合まで楽しみだなって感じられて、その緊張と緩みが上手く噛み合ったのだと思います」。学生時代から失敗と成功を繰り返してきたことが、世界陸上での日本新につながった。