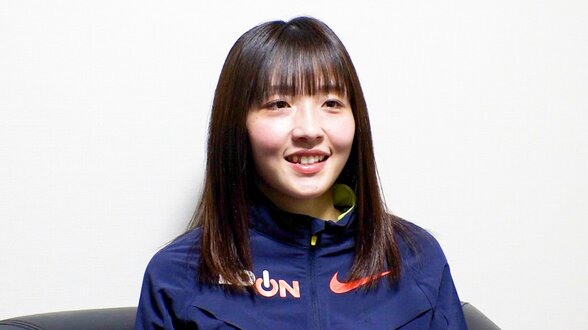

大幅な日本記録更新を実現したレース展開とトレーニング

東京世界陸上での齋藤の日本新記録(9分24秒72。予選1組6位。5位までが決勝進出)は衝撃的だった。従来の日本記録は早狩実紀が08年に出した9分33秒93で、その後17年間破られていなかった。22年以降、齋藤を含め5人の選手が9分38~39秒台を出し、日本記録を目標にできるようになってはいた。だが齋藤自身も「9分30秒は絶対に切るつもりで走りましたが、まさか9分25秒を切るとは思っていませんでした」と驚きを隠さない。

大幅な記録更新の要因として、1000m通過が3分03秒78とスローペースにならなかったことが大きい。日本選手のレベルを考えたらオーバーペースで、齋藤の「3分10秒は絶対に切る」という想定も大幅に上回っていた。それでも齋藤は「3分3秒のスピードとは思わなかった」と言う。

「記録が出るときはスイッチが入るというか、そういう気持ちになることが多いので、もしかしたら行けるかもしれないと思いました。2000m通過(6分11秒70)も今までのレースで一番余裕がありました」

練習も納得できる内容ができていた。齋藤の代表入りは標準記録突破でも、世界ランキングがターゲットナンバー内に入ったわけでもなく、地元枠の規程で実現した。だがパナソニックの安養寺俊隆監督は、代表入りができると信じて中・長期的にトレーニングを進めてきた。

「標高1750mくらいの場所で、高地としては速いペースで練習しましたし、起伏もかなり走って後半も持ちこたえられる脚力を作ることができました。質も量も学生時代以上だと齋藤は言っていましたね」

自身も現役時代は3000m障害が専門だった安養寺監督は、障害を跳ぶ練習も効果的に組み込んだ。フレキハードル(柔らかい材質で、バーの中央がつながっていないトレーニング用のハードル)をトラック1周(400m)に5台置き、インターバル走を行った。1000m×5本なら最初の3本はハードルなしで速めに走り、後半の2本はハードルを設置し、疲れた状態でもハードルを跳ぶことに慣れさせた。

「壮行会(9月4日)の後で国立競技場で行われた練習会では、スタートから1台目の障害までの250mを、繰り返し走ってペースを覚え込みました。トップに立ってもいいから、(ペースを見失いがちになる国際大会でも)きちっとペースを決めて走る。だから本番でも慌てずにスタートができて、上手く流れに乗れたのだと思います」

トレーニングとそれによって培われたメンタル面に加えて、齋藤の身体能力も大きな要因だった。特に水濠では、外国勢に混じっても遠くに着地していた。齋藤は両親とも体育教師で、学生時代はともにバスケットボール選手。齋藤も陸上競技と「兼部」していた中学までは、バスケットボールで静岡県内でも注目される選手だった。

「水濠の着地で水に浸かるのは1歩だけですし、色んな動きに対応できるのは、バスケットをやっていたからだと感じています」

多くの要素がパスルの完成形のようにはまり、驚異的な日本記録が国立競技場で誕生した。