弥生時代に入っても、「生活と祭祀としての道具」としての利用が中心でしたが、一部で「戦いのための道具」として使用した痕跡が見えはじめます。

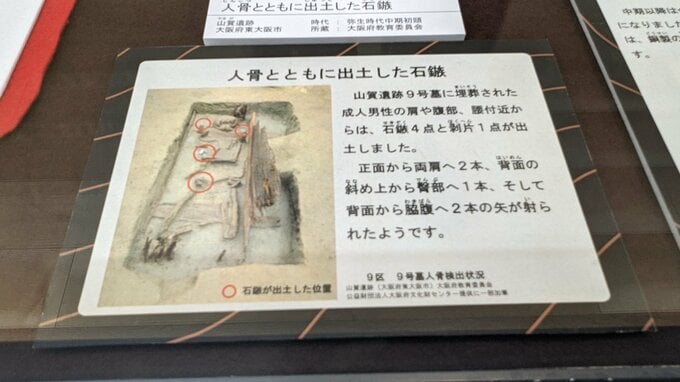

まず、矢尻の大型化が始まり、破壊力が増した弓矢で対人攻撃をしていた様子が見て取れます。また、発掘された人骨とともに石の矢尻(石鏃)が発掘されており、この人物は弓矢による攻撃を受け、亡くなったことが想像されます。

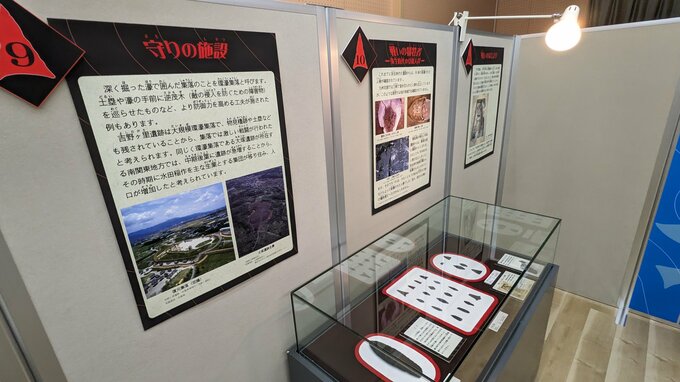

さらに「環濠集落」という、集落の周りを濠で囲んだ集落の跡も見つかっていることから、弥生時代には集団と集団による武器を持った戦いが始まっていたと考えられます。

御所野縄文博物館の鈴木雪野学芸員は「戦いのはじまりの歴史について考えることで、平和の尊さをあらためて感じる機会にしていただければ」と話していました。

この展示会は11月24日(月)まで、一戸町の御所野縄文博物館で行われています。