かつての大阪府立大学と大阪市立大学が統合して誕生した大阪公立大学。その公立大の新しいキャンパス、「森之宮キャンパス」が9月24日に開設されました。これまで、多くの大学は「ある理由」により都市部から郊外へと移転していきましたが、近年、また都市部に戻ってくるという現象が起きているといいます。その背景には一体どんな事情が?大学のキャンパスがやってくることで街にはどんなメリットが?

大学と街の発展に詳しい昭和女子大学・田原洋樹教授と不動産鑑定士・魚見修平氏への取材をもとに、「大学と街の未来」について考察します。

「地域に開かれた大学」目指す 大阪公立大の新キャンパスはどんな場所?

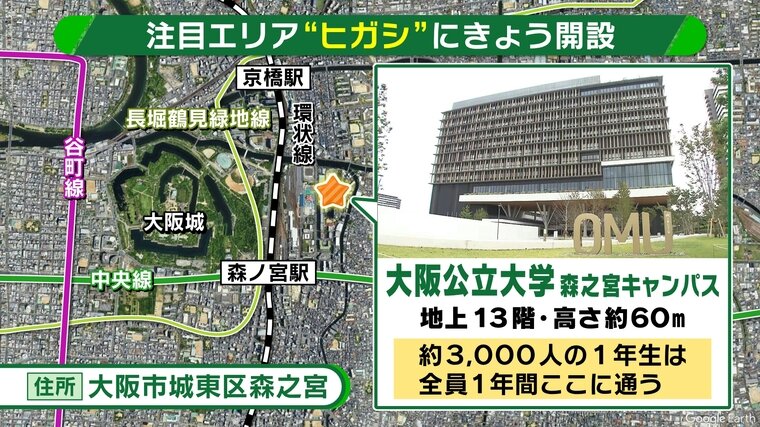

大阪市城東区森之宮についにオープンした、大阪公立大学の新たなキャンパス「森之宮キャンパス」。一体どんな施設なのでしょうか。

大学というと広いキャンパスをイメージしがちですが、こちらはオフィスビルのような地上13階建て、高さ約60メートルの大きな建物です。

このキャンパスには、まずは1年生約3000人が通うことになります。2年生以降は学部によってキャンパスが変わりますが、文学部の学生などは卒業までこの場所に通うということで、このキャンパスに集まる学生と教職員は計約6000人ほどになる予定です。

目指すのは「地域に開かれた大学」。一般の人でも利用できるラウンジやライブラリーに加え、学生以外でも受けられる講義などが設けられています。

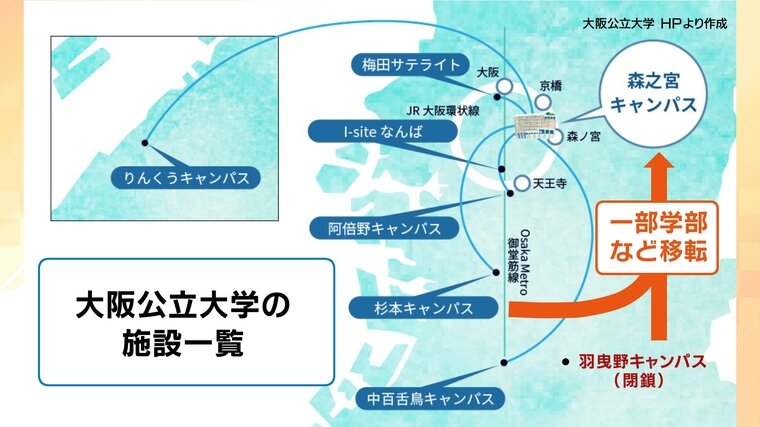

大阪公立大学は、元々あった大阪府立大学と大阪市立大学が統合してできた大学です。府立大学は堺市の中百舌鳥に、市立大学は阿倍野などにキャンパスがありましたが、一部の学部などは森之宮へ移転し、羽曳野市にあるキャンパスについては閉鎖が決定しています。これは大学の「都市部回帰」の象徴的な動きと言えるかもしれません。