世界で広がる「海の砂漠化」

ビジネスだけでなく、「藻場の復活」に繋がる意義も大きい。

水産庁の調査によると、日本でも8割の都道府県の沿岸で「磯焼け」が確認されている。

『ウニノミクス』石田晋太郎社長:

「海藻がなくなると小魚が産卵する場所がなくなってしまう。小魚が育たなくなればそれより大きい魚も育たなくなるので、本当に海全体に影響する問題で、もう砂漠化が世界中に広がっている状況」

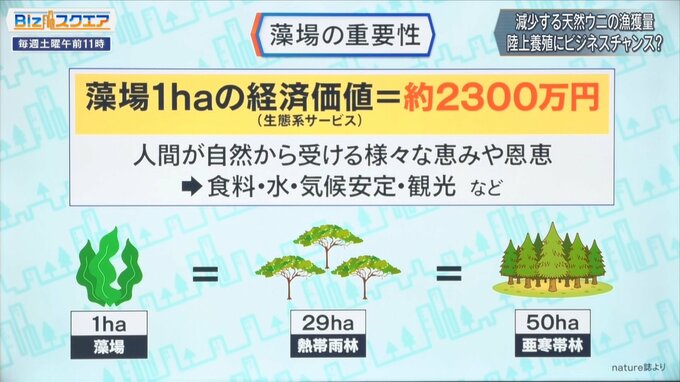

藻場1ヘクタールの経済価値は約2300万円といわれている。

これは人間が自然から受ける食料や水、気候安定などの恩恵に値するもので、藻場1ヘクタールは熱帯雨林29ヘクタール分、亜寒帯林50ヘクタール分に相当するという。(※nature誌より)

第2の柱は「ブルーカーボン」

そうした中で、『ウニノミクス』が目指す事業領域は2つあるという。

1つは、メインの【ウニの畜養事業】

現在は大分・山口の2拠点だが

⇒2026年中に、山口の9倍規模の工場を富山で稼働予定

⇒スシローの通常店への提供も目指す

――今後は、ウニ以外にも陸上養殖の分野に進出する計画はあるのか

『ウニノミクス』石田晋太郎社長:

「一旦はウニに集中してやっていきたいと思っている。北海道や東北からも声がかかっていて、その横展開を加速していきたい」

もう1つ、石田社長が「大きな柱になる可能性を秘めている」と話すのが【ブルーカーボン・クレジット取引】。

藻場などが吸収したCO2の量を「クレジット」にして企業などが売買する仕組みで、現在は数百トン程度だが、5~6年後には1万トン規模に増える見込みだ。

エネオスや日本郵船など既にクレジットを購入、将来的にクレジットを購入する可能性がある企業との業務資本提携が進んでいる。

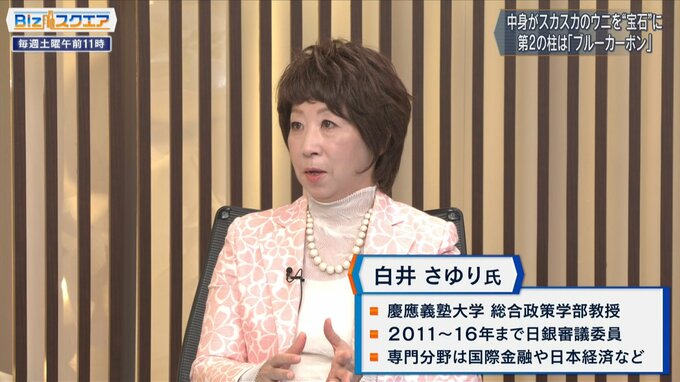

こうした『ウニノミクス』のビジネスについて、慶応義塾大学教授の白井さんは-

『慶應義塾大学』総合政策学部教授 白井さゆりさん:

「ポイントは2つある。1つは、藻場を維持したりというのは<生物多様性>と言って、今企業にそれを求める投資家の動きが高まっていて、経済価値をつけようとしている。もしかしたら将来、カーボンクレジットのような形になるかもしれない。もう1つは、(海洋保全などに使途を限る)<ブルーボンド>という社債をアジアでもいろんな国が発行し始めている。そういったいろいろな意味で世界が注目するビジネスだと思う」

(BS-TBS『Bizスクエア』2025年9月20日放送より)