漁師と共存共栄を図る

石田社長は、コスト管理をより強く意識するため、あえて「ウニ工場」と呼んでいる。

『ウニノミクス』石田晋太郎社長:

「ペットを飼うように完璧な状態で飼っているのではコストがかかり過ぎてビジネスとして成り立たない。どれだけの密度でウニを飼うのか、それに対してどれだけの餌をやるのか、どれだけ水質を保つのか。水質を保つにはそれだけの機材が必要になるし、コストのバランスをどれだけ見出すかというところ」

ウニを回収する漁師達も、陸上養殖に期待している。

漁師・本吉貴宏さん(35):

「ウニノミクスとの協業後、すごく海藻の量が増えた。回収した海域のウニの身入りがよくなるくらい。まだまだ磯焼けしているところも多いので、この感じで回復していけば」

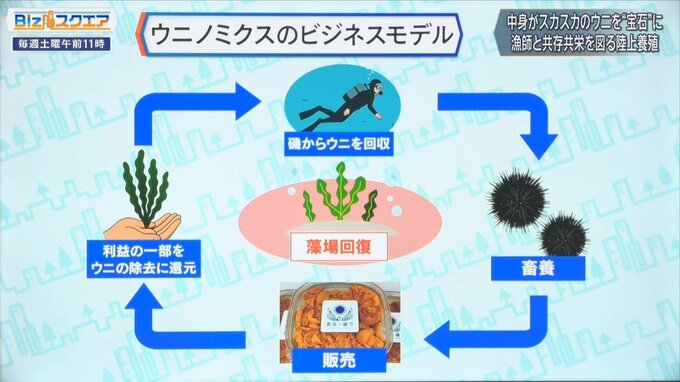

磯焼けの地域に新たなビジネスをもたらし、「藻場の再生」と「漁業の活性化」を両立させる循環型モデルが広がっている。

畜養ウニ「結構良い値段で評価」

――『ウニノミクス』という名前はユニーク。どんな思いが込められているのか

『ウニノミクス』石田晋太郎社長:

「ウニとエコノミクス(経済)を組み合わせたもの。環境改善のためにやっているが、経済活動を通してでないと大きな環境問題には立ち向かえないのではないかという思いが込められている」

ビジネスモデルとして目指しているのは

▼地元の漁師が磯焼けの原因となる痩せたウニを回収⇒▼工場で12週間「畜養」⇒▼地域の特産品として販売⇒▼利益の一部をウニの除去に還元し漁師の副収入に、という循環だ。

――ウニを売って商売になり漁師にもお金が入る。厄介者のウニが減り藻場が回復と「一石三鳥」だが、陸上養殖だと施設もいるし水も管理する。結構コストがかかるのでは?

石田社長:

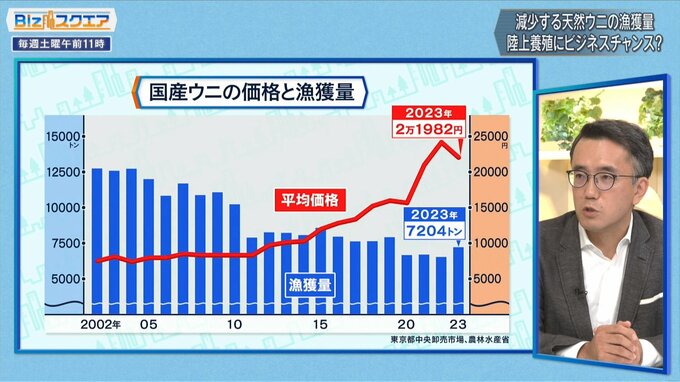

「コストはかかるが年間通してウニに最適な環境を提供してあげられるので、旬に限らずウニを販売できる。そこはお寿司屋さんやお客様から大変評価されている。漁獲量が減る中で、和食ブームで海外の人も食べるようになり、正直結構いい値段で評価もしてもらえている」

――やはり、ウニは単価が高い商品だからこそ成立しやすいビジネスだと

石田社長:

「そこはあるとは思う。あとは、12週間で身を入れる畜養というのも大きいのかなと。やはり他の養殖、サーモンだと18か月とかかかる。しかも赤ちゃんから育てるけど、我々は身の入ってないウニに身を入れるというところに特化しているので」