海を砂漠化する厄介者のウニを回収し、独自の技術で蓄養するベンチャー企業がある。“身なし”ウニを再生する、世界一の錬金術とは?

「中身スカスカ」のウニを商品化

本マグロに、サーモン、サバもクルマエビも、“全て養殖もの”。

大手回転寿司チェーン『スシロー』の大阪・関西万博の店舗では、<未来に続く持続可能な寿司>を掲げ、提供する寿司のネタを全て養殖のものに限定している。

1貫550円ながら「普段食べるウニより美味しい、すごく高級な味」「くせがなくて美味しい」と人気なのは、陸上で養殖したウニだ。

『FOOD&LIFE COMPANIES』商品戦略部 松本昌也さん:

「海洋環境が変化しているなかで、“とる時代”から“作っていく時代”に。ウニは国内外で非常に人気商品なので、安定調達と海に何かしら恩返しができないかと」

その養殖ウニを提供しているのが、『ウニノミクス株式会社』だ。

山口県長門市の青海島には、世界最大規模のウニ畜養施設「KAYOI UNI BASE」があり、建物内にズラリと並ぶ水槽で8万個のウニを生産できるという。

社長の石田さん(47)は、総合商社・大手食品メーカーに20年間勤務し、企業の合併や買収に携わってきた経歴を持つ。

『ウニノミクス』石田晋太郎社長(47):

「僕自身が一次産業をどうにかしたいというのが第一にあって、この会社に飛び込んだ経緯がある。今インバウンドで日本の文化が見直される兆しが出てきているが、せっかく注目されているのにベースとなるものがなくなってきている」

水槽の中にいるのは、元々は“厄介者だった”ウニたち。

海藻を食い荒らし、海が砂漠化する「磯焼け」を起こすだけでなく、身もスカスカで地元漁師たちも手を焼いていた代物だ。

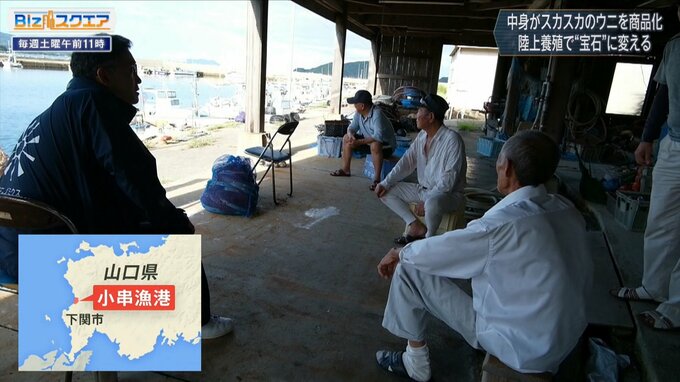

山口県下関市の小串漁港では、地元の漁師6人がウニの回収に協力しているが、84歳で現役の漁師・榎頭和男さんは、かつては海底が見えないほど海藻が生い茂り、身入りの良い赤ウニがたくさんとれたと話す。

榎頭さん:

「昔は箱で40~50枚とれた赤ウニが、今は1枚もとれない。赤ウニが産卵しなくなった。やはり本をただせば温暖化じゃないかな」

山口県西部の沿岸では、20年以上前から増えすぎたウニが海藻を食べ尽くして「磯焼け」被害が深刻化、痩せたウニは商品にならず放置され増え続ける、という悪循環が生まれていた。

陸上養殖のカギは「水」と「餌」

赤ウニに代わって増殖したのが、ムラサキウニ。通称黒ウニだ。

割ってみると食べられる部分はほとんどない状態だが、『ウニノミクス』では、その痩せたウニを、12週間でプリプリの身が詰まったウニに育てて出荷している。

「陸上養殖」のメリットは季節を問わず安定した品質と量、価格でウニを供給できること。そのカギを握るのが【水の循環システム】だ。

海から取り込んだ海水を濾過して固形物を除去。その後、バクテリアを使って水中のアンモニア分を除去し、ウニが理想とする水温に冷却して水槽へ。

水の温度調整でエネルギーをかなり使うので「海に排水してしまうとエネルギーロスになる」とのことで、水は施設内で100%リサイクルされている。

もう一つのカギは【餌】だ。

一見するとドッグフードのような固形の餌で、中身は最高の企業秘密とのことだ。

『ウニノミクス』石田晋太郎社長:

「1990年代からノルウェーの国立研究所が研究していた技術を引き継いで、2015年から我々の方で日本人の味覚にも合うように改良して完成させた餌を使っている。海藻の組み合わせが主原料ではあるが、ウニの生態をきちっと理解した内容になっていたり、養殖の環境できちっと機能するようになっていたりと秘密がたくさんある」