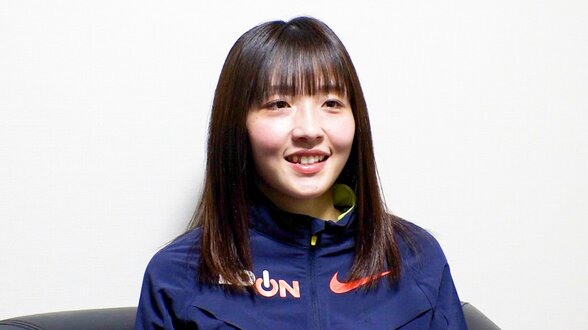

着実に成長してきた佐藤が世界大会の“壁”を乗り越えるとき

自己記録が2時間20分59秒と3人の中で一番良い佐藤は、中学、高校での戦績が一番低い。小林は中学3年時にジュニアオリンピック3000mで10位と、全国大会で入賞に迫ったことがある。安藤は高校駅伝の強豪である愛知県豊川高出身で、全国高校駅伝エース区間の1区を区間3位で走りチームの優勝に貢献した。

それに対して佐藤は中学・高校と、個人種目で全国大会に出場することができなかった。それでも高校時代から、積極的に先頭を走るレースが多かった。東洋大でインカレに入賞するまでに成長したが、5000mのシーズンベストは2~4年の3年間、学生リスト20位台で推移した。積水化学の野口英盛監督は「入社当初、ここまでの選手になるとは思っていなかった」と言う。「学生時代から積水化学の合宿に参加してくれましたが、負けん気が強くて、後半も粘る選手でしたね。学生駅伝でもその走りができていました。マラソンをやりたいと入社してきて、2年目の駅伝や3年目のトラックから、将来を期待できる力を見せてくれました。当初から1つ1つ目標をクリアしていく選手で、トラックでこのタイムを出したら日本選手権に出られる、トラックでここまできたらハーフマラソンも走れる、ハーフでこの記録ならマラソンも行ける、と着実に成長しました」

初マラソンからブダペスト世界陸上までも、必ずしも順調ではなかった。トラックや駅伝で見せてきた終盤の粘りを、マラソンでは発揮できていなかったからだ。さらにブダペストでは、世界大会の“壁”に跳ね返された。「ペースメーカーがいない初めてのレースでした」と佐藤。「スローペースで入って、前半からペースが上がったり下がったり。難しいレースでした。(人数がけた違いに多く)飲み込まれてしまって、やってきた練習を出せませんでしたね。もう一度同じ舞台で走って、しっかり結果を出したいです」

翌24年1月の大阪国際女子マラソンも、後半で粘りを発揮できずパリオリンピック™代表に届かなかった。実は23年も、世界陸上代表入りはしたが練習自体は、やりたかった内容ができていたわけではない。それに対し今年の名古屋ウィメンズマラソンに向けては、前年の春からトラック、ハーフマラソンと出場しながら練習を継続した。11月のクイーンズ駅伝後のマラソン練習も、佐藤は特別な練習という意識はなかったが、明らかにレベルが上がっていた。「ポイント練習は野口監督が、40km走の本数も増やしてくれて、中2日で16~20kmをレースペースで行いました。自主練習で走るジョグの量も増やして、今までで一番走ったと思います。その上でケガなく練習を継続できたことが名古屋の結果につながりました。後半も粘り強さを出すことができましたね」

ブダペストに比べコースの道幅が広い東京なら、人数の多さに飲み込まれることもない。「東京は大丈夫だと思います。今度こそ入賞したいです」東京のコース終盤で、佐藤が着実に成長している証を見せる。