福島第一原発事故から11年あまり。日本の原発政策は大きな転換点を迎えています。最長60年という運転年数のルールが緩和される見込みとなりました。そこで原発の現状と運営状況に関して解説します。

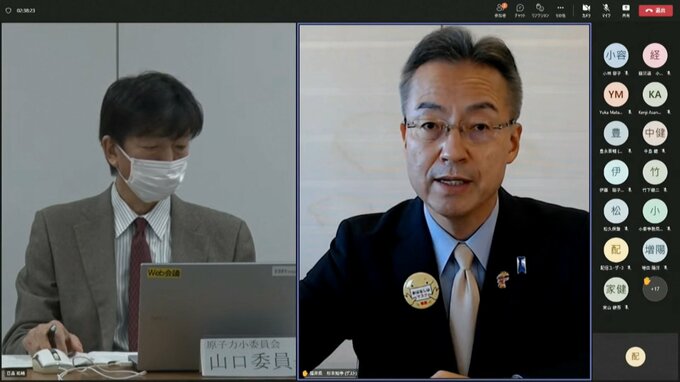

経済産業省は11月28日(月)、有識者会議の「原子力小委員会」で、原発の運転年数について、これまでの“最長60年”という枠組みは維持しつつ、

▽東日本大震災後に国の原子力規制委員会が設けた

「新規制基準」への対応や審査で運転を停止していた期間

▽東日本大震災後に裁判所の仮処分命令で運転を停止していた期間

などを、運転年数に“カウントしない”案を提示しました。この案を軸に、年末には政府全体としての案が決まる見通しです。

2011年の東京電力・福島第一原発での事故を受けて、国は原発の運転期間を“原則40年”と規定。そのうえで、国の認可を受けた場合は、“1回に限り運転期間を20年延長できる”という仕組みを作りました。経産省の案はこの制限を大幅に緩和することになります。

かつては国内の総発電量の2割から3割を占めていた原子力は、福島第一原発事故が起きたのを境に状況が一変。多くの原発が新規制基準への対応に追われたこともあり、現在も1割に達していません。

しかし、ロシアによるウクライナ侵攻といった国際情勢の影響などで火力発電の燃料価格は高騰。夏冬を中心とした電力需給のひっ迫も慢性化する中で、供給の安定性で優れるとされる原子力を、積極利用すべきだという声は高まっていました。脱炭素化の推進役としても原子力が位置付けられる中、政府は、3.11後は“規制一辺倒”だった原発政策を、“前進”させる方向に舵を切り始めたと言えます。