8月8日、自民党の両院議員総会が行われ、自民党全議員の8割を超える250人以上が出席した。党大会に次ぐ重要な意思決定機関で、今後、選挙管理委員会に対応を一任し、総裁選を前倒しで実施するかどうか検討することが決まった。

党則では所属国会議員と都道府県連代表(各1名)の総数の過半数の要求があれば、任期満了前でも総裁選を前倒しで実施することができる。この規定に基づく総裁選の実施は前例がなく、総会に出席した「ポスト石破」候補の1人は「感覚としては9割ぐらいが前倒しに賛成の雰囲気だった」という。今後、過半数の賛同が得られるかが最大の焦点となる。

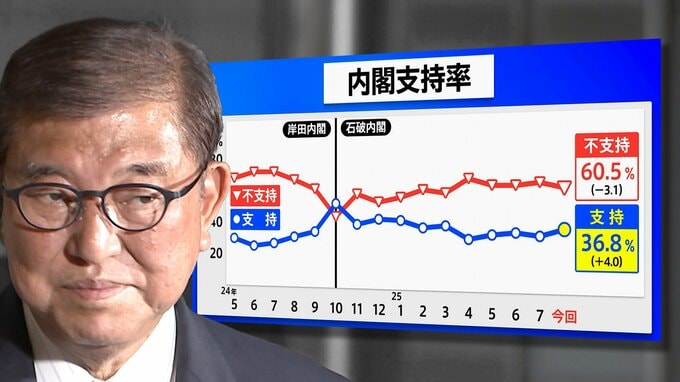

果たして石破総理はもう“終わった”のだろうか。

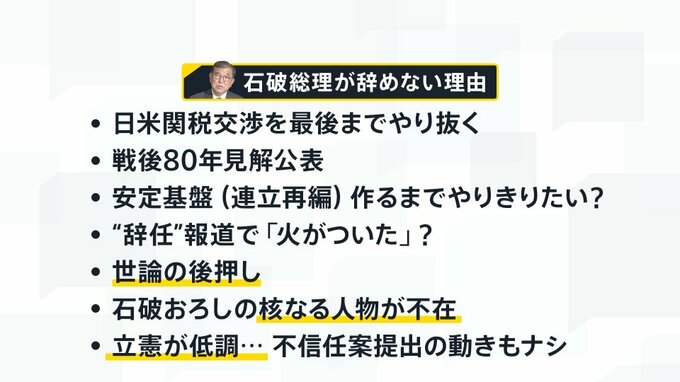

石破総理が辞めないこれだけの理由

石破総理は総会で、重ねて続投を表明したが、去年の衆院選、今年の都議選、参院選と3連敗で、本来であれば「スリーアウトチェンジ」(茂木前幹事長)のはずだった。これまでの常識を覆し、総理が続投したい理由はいくつか考えられる。

表向きに総理が語っているのは日米の関税交渉だ。トランプ政権と石破政権の合意であるから最後までやり抜くということ。そして「戦後80年の見解」を発出するという強い思いだ。さらには衆参ともに少数与党となり、自公連立政権に野党を加え安定基盤を作るまでやりきりたいのではないか、と解説する官邸幹部もいる。

こうした“使命感”とは別の理由もありそうだ。

参院選直後の「辞任報道」への反発や“石破おろし”の主体が旧安倍派、旧茂木派など、かつての主流派であったり“裏金”議員であることから、石破総理は「おろされてたまるかという気持ちになっている」(総理に近い議員)という。

村上誠一郎総務大臣も8日のTBSのCS番組の収録で“石破おろし”の動きについて、「参院選の敗因を作った皆さん方が総理の責任を問うというのは身勝手ではないか」と述べ、旧安倍派の議員らが主導していることを批判し、総理を“援護”している。

かねてから石破総理は旧安倍派に起因する裏金問題が、自民党敗北の根底にあると感じているようだ。ただそうはいっても、自民党の「政治とカネ」の問題に刷新感を出せなかったのは石破総理自身の責任である。

石破総理が辞めない「外的要因」もある。

まずは自民党内。派閥がなくなった影響で“石破おろし”の核となる人物、主体が見えにくくなっている。仮に派閥が残っていれば領袖の一声で“おろし”はうねりのように広がっていったはずだ。派閥不在は総理に有利に働いている。

派閥がなくなった影響はほかにもある。かつて菅総理に対して、近しい関係である小泉進次郎環境大臣(当時)が、総裁選に出馬しても勝てる見込みがなかったことから“名誉ある撤退”を促したことがあった。今、自身の派閥もなくなり、仲間の少ない石破総理に撤退を促すような人物はいなさそうだ。

さらに野党側にも問題がある。少数与党下において内閣不信任案はこれまで以上に野党にとっては強力なカードであるはずだが、提出の気運は高まっていない。提出は本来、野党第一党である立憲民主党が主導するが、立憲は参院選で議席を増やせず戦略の立て直しが喫緊の課題になっている。いまの状態で衆院解散・総選挙になっても立憲は勝ち筋を描けず、参院選で議席を伸ばした国民民主党や参政党がさらに勢いづく可能性がある。

このように石破総理が持ちこたえているのは、与野党双方の“お家事情”が影響している。