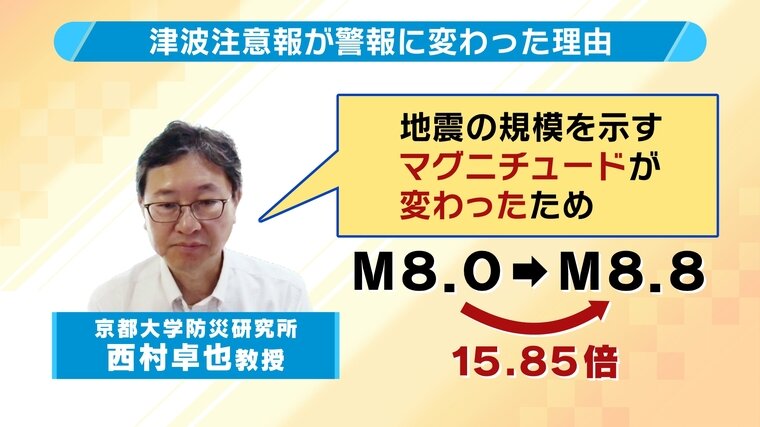

注意報から警報へ変わったのは「マグニチュードが変わったため」

注意報から警報に変わった理由について京都大学防災研究所・西村卓也教授は、地震の規模を示すマグニチュードが変わったためだと解説しています。発生当初はマグニチュード8.0でしたが、それが8.8に変わりました。規模でいうと15.85倍の大きさといえます。

巨大地震はマグニチュードの把握が難しく、巨大地震は過小評価されてしまうということがありますが、その後詳細な情報が集まりマグニチュードが変わったということです。

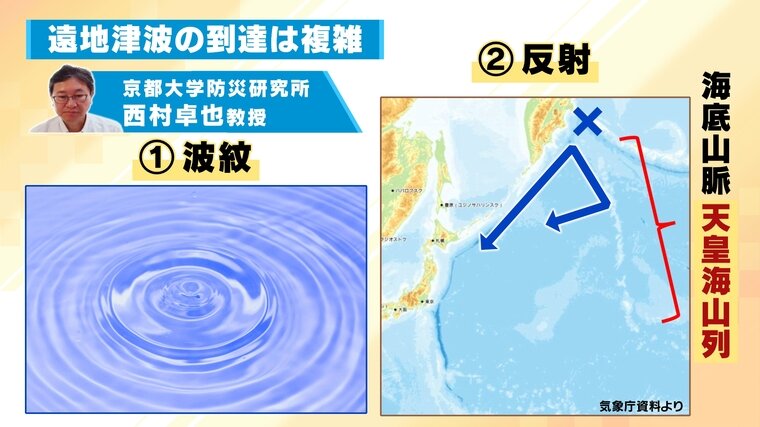

なぜ津波注意報は長時間にわたり発表されていたのか?気象庁によりますと、1952年に同じ場所で発生した地震では9時間後に最も高い津波が日本に到達したということです。さらに西村教授は、日本から離れた場所で発生した「遠地津波」の到達のしかたはとても複雑なためだと説明します。

津波のメカニズムを端的に説明すると水面に石を投げ込むと波紋が広がりるように「津波」がやってくるということです。仮に日本列島の近くで津波が発生した場合は、第1波が大きくなることが比較的多いということですが、離れた場所で起きた地震の津波では、第1波・第2波ということが続いて発生するということです。

また、津波は直接波紋として来るわけではなく、周囲の海底の中にある山や海岸にぶつかって、反射して日本列島にやってきます。いくつものこの波紋が重なり合って、津波が大きくなったり、何回もやってくる状態になるのが今回の津波の特徴だというふうに説明しています。

津波は第1波の到着時間が過ぎたから落ち着くというわけではなく、さまざまところからの津波が重なり合うことで、さらに大きくなる可能性があるため、警報が出ている間は避難し続けなければならないというのが気をつけるポイントです。