◆歌を詠む戦犯死刑囚たち

藤中松雄が書き留めた歌の中に、福岡におかれた西部軍の大尉だった冬至堅太郎の歌もあった。1949年の手紙に写されたのは、

(冬至堅太郎)

ミソシルの葱しらじらと香に立てば生きたき心押さへかねつも

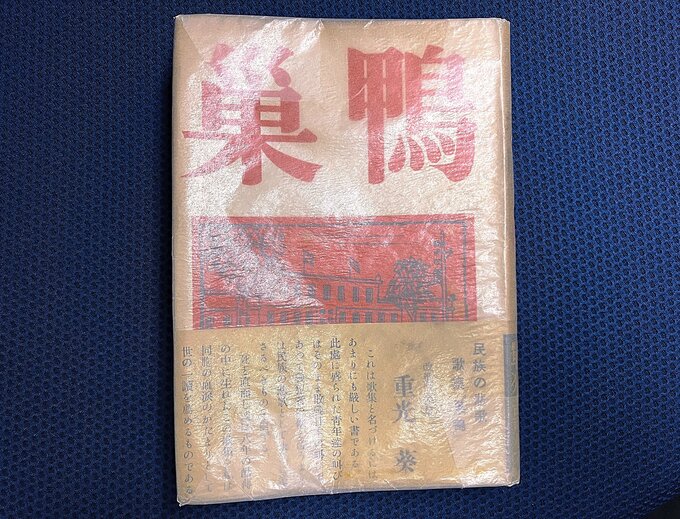

という歌だが、「歌集 巣鴨」(1953年9月20日第二書房発行)の冬至堅太郎の項には、この歌を推敲したであろう歌が掲載されている。

<「歌集 巣鴨」より冬至堅太郎>

味噌汁の白葱しみて香にたてば生きたる心押へかねつも

冬至堅太郎は、「歌集 巣鴨」には、編集委員として名前が入っている。冬至は1948年の年末に死刑を宣告され、「死刑囚棟にて平尾健一氏その他と小歌会を結び、約1年続きたるも、死刑執行により逐次人員減少」と、自身のプロフィールに書いている。

◆九大医師を中心に獄中で歌会

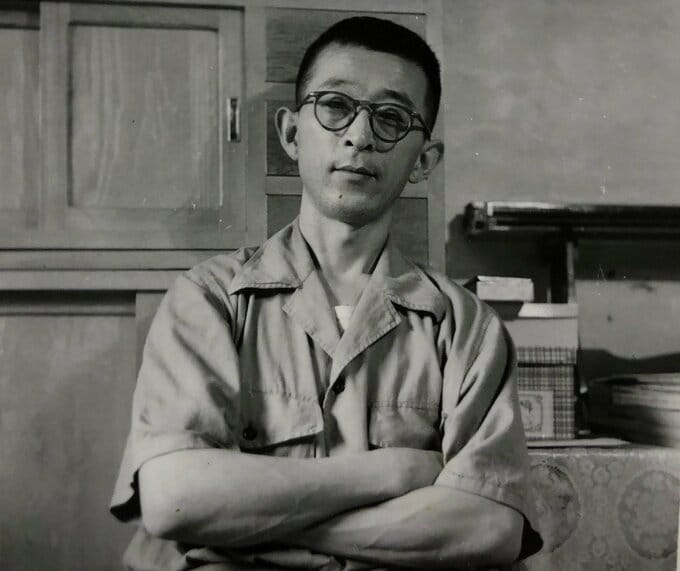

平尾健一は、西部軍が関わった事件の一つ、「九州帝国大学生体解剖事件」で死刑を宣告された。事件当時は助教授だが、九大医学部を卒業した翌年の1936年にアララギ会員となり、斎藤茂吉に教えを受けた。

九大生体解剖事件初公判 1948年

歌集巣鴨が出版されたのは、松雄の死刑が執行された3年後の1953年だが、スガモプリズンで歌の指導にあたった歌人の阿部静枝が序文を寄せている。阿部静枝は女性の参政権獲得運動などに取り組んだ社会運動家で、のちに民社党の地方議員も務めた。

<「歌集 巣鴨」より序 阿部静枝 1953年>

初歩の人達は、囚われの頃からを年順に作歌する、その間に、肉親の死、妻の失踪、所内での裁判離婚など重大事であると、三十首五十首と連作した。昼は作業があるので、夜を眠らぬ労作である。戦争への憎悪、悲運への憤怒、孤独の狂いが歌われていたが、だんだん作歌の技量をあげるにつれて、透徹した祈りが底流となった。この精神虐殺、この人間苦悩は、自分達を最後にせねばならぬ、再び戦争をしてはならない、人間を試みて、悪意をむき出させる残忍をしてはならぬとの希求が、一巻の歌集にして、一層はっきりしたと思う。