東日本大震災“記憶の街プロジェクト”

――東日本大震災のとき、気仙沼の大沢で「記憶の街プロジェクト」を取材しました。津波でやられた地域の地図を作り、避難所暮らしの皆さんが家や施設の位置を落とし込み、発泡スチロールで家を作って地図に載せ、配置を動かして新しいまちを作りました。マイクラがあればもっと楽だったと思います。

タツナミシュウイチ氏:

実は、その模型を参考にさせていただきました。2019年頃、釜石でワークショップを行い、子どもたちと一緒に何があったのかを見に行き、インプットの段階で模型を見て勉強しました。「よく出来てるね」と、釜石のスタジアムをマインクラフトで合宿して作りました。フィールドワークをして、同じスタジアムを再現しました。アナログでやってくださったことと同じで、お互いにいいところがある。デジタルだけでは実感がわかない部分もあるのでフィールドワークをした。アナログの良さ、リアルの良さも子どもたちに伝えています。

アナログ×デジタルの共鳴

――街全体をもう一回作り変えることはマインクラフトだとできるのか。

タツナミシュウイチ氏:

マインクラフトできます。駅前の再開発や学校を楽しくするアイディアをシミュレーションできます。マインクラフトの世界をリアルにしていくこともできる。

未来をマインクラフトで具現化できる

――子どもたちが40年後の街をここで作ることもできる。

タツナミシュウイチ氏:

こどもたちが40年後、思い出して実現することで、暮らしやすいまちや多様な人々が暮らせる街が現実化して生まれるのではないか。

――SDGsは今あるものを貼り直す感じですが、マイクラなら全部作り直して新しい地球を作れますね。SDGsツールですね。

タツナミシュウイチ氏:

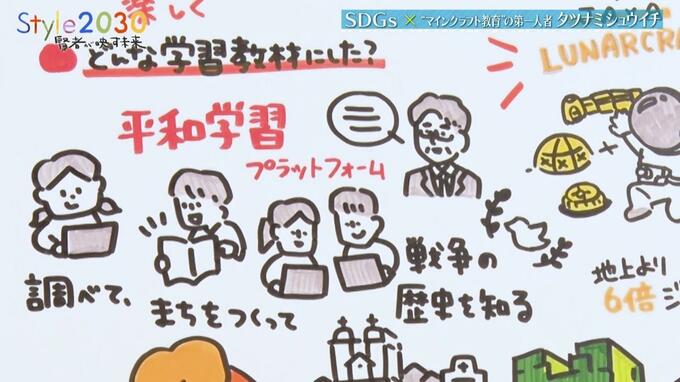

大学で学生にSDGsのテーマを選んで解決方法をマイクラで作る課題を出します。

――マイクラで表現することで精度が高まり、深まる気がする。

タツナミシュウイチ氏:

入り口としても簡単。1時間プレイすれば自由に動けるようになります。子供たちも同じ。

――学生に教えることを考えますが、彼らがマイクラで何を開くのかを見守ることが大事だと感じました。

――グラデコの記録をご覧になっていかがですか。

タツナミシュウイチ氏:

私が伝えたかったことを視覚的にわかりやすく表現しています。自分の子どもたちに「パパ、こういう仕事してるんだよ」と言いたいですし、教えている子どもたちにも「マイクラはこういうものなんだよ」と伝えられます。マイクラの良さを的確に伝え、感動しています。

――マイクラ“で”学ぶことが、好きになることで知識を吸収することに繋がります。すごいものに出会った気がします。明日からみんなにマイクラをやってるか聞きたくなりました。

タツナミシュウイチ氏:

嬉しいです。ありがとうございます。

SDGs=マインクラフトを使って思いを伝え、より良いものを後世に残したい

――改めて、タツナミさんが考えるSDGsとは何ですか。

タツナミシュウイチ氏:

子どもの頃から物作りが好きで、さまざまな仕事をしながら物を作ってきました。今は教育の仕事に就いていますが、きっかけは自分の子どもたちが生まれたことです。彼らのために将来に繋がるものを作りたい、いままでやってきたものづくりは、ヒトづくりに繋がるかもしれないと思いました。そのお手伝いが出来たらいい。

マインクラフトを使って思いを伝え、より良いものを後世に残したいです。これからもマイクラとともに生きていきたいです。

(BS-TBS「Style2030 賢者が映す未来」2025年7月20日放送より)