跋扈する“もう1つの事実”

こうしたトランプ氏の強気の姿勢の中で、最近特に目につく現象がある。それは「事実」とは異なる「もう1つの事実」が跋扈していることだ。

「もう1つの事実」という言葉が生まれたのは2017年、トランプ第一次政権の発足直後だった。大統領就任式の観客の規模について「過去最多だ」と主張するホワイトハウスと、誤りを指摘するメディアが“対立状態”になった際、当時のホワイトハウス顧問が政権側の主張を「もう1つの事実だ」と抗弁した。事実でなくても政権が都合のよいように「事実だ」と発信するトランプ流のメディア対応を示した言葉だが、これが最近特に目につくのだ。

例えば6月のイランの核施設空爆。複数のメディアが国防総省の情報機関の分析を元に「空爆の成果は限定的だった」と報道すると、トランプ大統領は「フェイクニュースだ。核施設は完全に破壊された。歴史上最も成功した軍事攻撃を貶めようとしているのだ」と罵倒した。そしてトランプ氏をアシストするかのように、CIA長官が「イランの核開発計画が深刻な被害を受けたことを示す信頼できる情報がある」「イランの核施設は何年もかけて再建しなければならない」との声明を発表した。しかし主張を裏付ける証拠は一切示されておらず、「事実」が何なのかはわかっていない。

また、今年5月にインドとパキスタンとの間で軍事行動の応酬が続いた際に、トランプ大統領は「米国の仲介による協議の末、インドとパキスタンが完全かつ即時の停戦に合意した」とSNSで発表したが、インドは「停戦はインド・パキスタン両国の軍の協議を通じて実現したものであり、米国の仲介で実現したわけではない」と発表した。モディ首相は電話会談でトランプ氏にその旨を伝えたというが、その後もトランプ氏は「私が戦闘を止めた」と言い張っている。

関税交渉をめぐっても同様だ。トランプ大統領は7月2日にSNSで「ベトナムとのディールで合意した。アメリカからの輸出品への関税はゼロで、ベトナムからの輸入品への関税は20%だ」と発表したが、ベトナム側は「交渉中だ」としていて、その後も両国から発表も説明も行われていない。

政治サイト「ポリティコ」は、交渉担当者が11%の関税で調整していたにもかかわらず、トランプ氏がベトナムのトー・ラム共産党書記長との電話会談の最中に突然「20%だ」と表明したと報じている。ベトナム側には衝撃が広がっていて、とても「合意した」とは言えない状況だが、トランプ政権は「合意」の発表を訂正するようなそぶりは見せていない。

大崩れしない支持率

前回の「トランプ2.0 WATCHING」で報告した通り、政権のメッセージはSNSや「トランプ応援団」とも言えるようなメディアを通して伝達されている。「事実」の証拠を示さずとも、政権は都合の良い「もう1つの事実」を発信すればいいのだ。

SNS時代の中で、人々は自分の信じる情報を「事実」だと受け入れる傾向がある。批判的なメディアを通して情報を得る人は政権に不信感を抱くだろうが、まるでパラレルワールドが存在するかのように、政権のメッセージを信じ、支持する人たちも大勢いるのだ。こうした構図は今後も続くだろう。

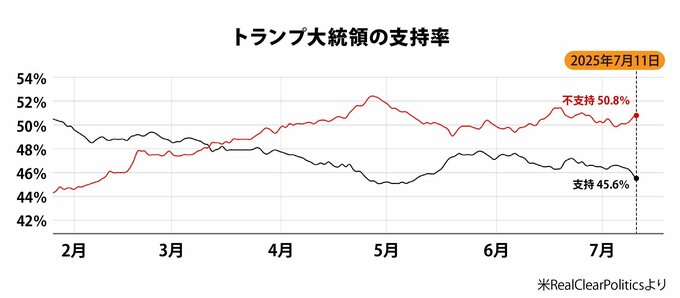

全米で大規模な反政府デモが開かれるなどトランプ政権への批判の声は高まっているようにも感じるが、世論調査を見ると政権批判はまだ限定的と言える。政治サイト「リアル・クリア・ポリティクス」がまとめている世論調査の平均によると、トランプ大統領の支持率は7月11日時点で45.6%、不支持率は50.8%。不支持率が上回ってはいるが、第一次政権時には支持率が37%にまで落ち込むことがあったことを考えると、第二次政権では大崩れすることなく推移してきている。

トランプ大統領は今後「1つの大きな美しい法律」を使って自身が重視する政策をさらに推し進めてくるだろう。そして「成功だ」「歴史的だ」「勝利だ」と発信してくるのは間違いない。それは果たして「事実」なのか、それとも「もう1つの事実」なのか。我々メディアにはつぶさに検証していく責務がある。

<執筆者略歴>

樫元 照幸(かしもと・てるゆき) 前JNNワシントン支局長

1997年TBSテレビ入社。社会部記者・報道番組ディレクターを経て、2010~2014年にニューヨーク特派員、2021~2025年にワシントン支局長を務める。2025年7月に社会部長に着任。

【調査情報デジタル】

1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。