トランプ第二次政権の定点観測の2回目。政権発足半年を振り返り、トランプ政権の浮沈とメディア発信について、JNNワシントン支局の樫元照幸前支局長(現TBSテレビ報道局社会部長)が報告する。

アメリカの顔色を伺う国際外交

4年弱にわたった筆者のワシントン支局長としての最後の現場取材となったのは、カナダ西部カナナスキスで行われたG7サミットだった。G7サミットの取材を行うのは2021年から5年連続だったが、今回は前回までとは大きく異なり「トランプ時代のG7」を象徴する展開となった。まずはこの報告から始めたい。

振り返ると、バイデン前大統領は2021年に「アメリカは戻ってきた」と国際協調路線への復帰を強調した。そして2022年のロシアによるウクライナ侵攻開始以降、G7サミットはアメリカを中心に先進国が一致してウクライナ支援を打ち出す重要な会議になった。

広島で開催された2023年のG7サミットにもゼレンスキー大統領がサプライズ参加し、大きなニュースとなったことを記憶している方も多いだろう。2024年のイタリアG7サミットでも、日本円で7兆円規模のウクライナ支援基金の枠組みを作ることで合意し、長期的に支援する姿勢を7か国が一致して示した。

しかし、あれから1年。アメリカの大統領の交代によってG7サミットは大きく変貌してしまった。

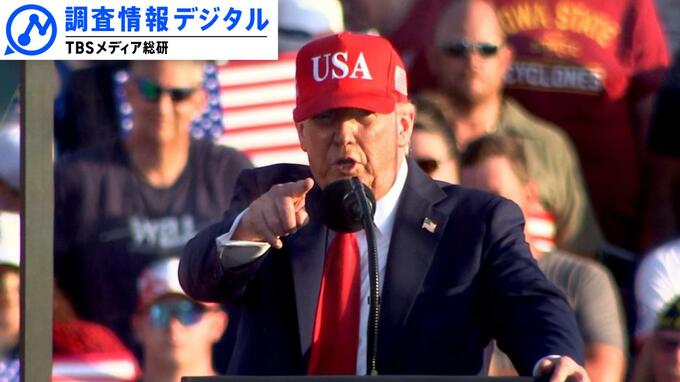

トランプ大統領はこれを言おうと決めてきたのだろう。今回のG7サミット開幕直前のカナダ・カーニー首相との会談の冒頭、「G7はかつてはG8だった。オバマとトルドーという人物がロシアを参加させたくなかったのだが、ロシアを排除したのは大きな間違いだった」と発言した。

ロシア寄りの姿勢でG7を批判するという異例のスタートとなったわけだが、そのわずか数時間後にはトランプ氏が途中退席を発表するという事態へと進展した。「中東情勢に対応するため」とのことだったが、国際協調ではなくアメリカ単独主義を取るトランプ政権の外交姿勢が端的に示される形となった。サミット2日目にはゼレンスキー大統領が参加してウクライナ情勢の協議も行われたのだが、そこにトランプ大統領の姿はなかった。

結局今回のG7サミットでは、アメリカが合意できそうな内容での共同声明がテーマ別にまとめられる形となった。トランプ政権の顔色を伺いながらテーマ設定が行われ、議論が行われ、共同声明という「成果」でかろうじて団結を演出する。来年以降もG7はきっとそういう会議であり続けるのだろう。

ちなみに、会議にゲスト国として招待されたインドネシアのプラボウォ大統領はロシア訪問を優先し、G7サミットには参加しなかった。G7の求心力の低下を象徴する動きと言えるだろう。