■国際大学 山口真一 准教授

「なぜ、このようなことになったのか。1つは、SNSや動画共有サービスの『利用時間』が、若い世代だけでなく中高年以上まで含めて、幅広い世代で増えていることが考えられます。昔は、SNS・動画共有サービスは『若者』が中心的に使っていましたが、昨今では50代・60代の方でも『動画共有サービスで情報を収集し、そこから投票に行く』ということが起こっています」

■国際大学 山口真一 准教授

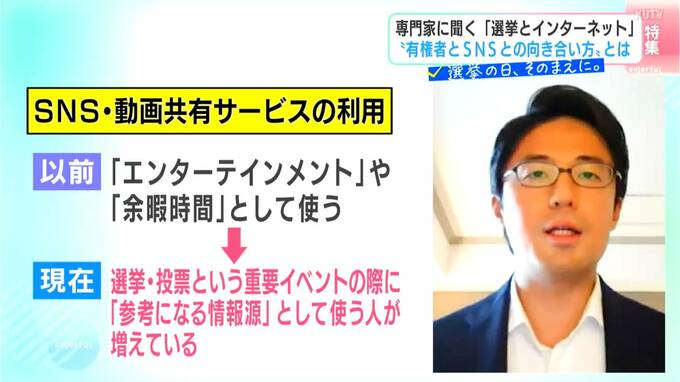

「もう1つ、私はこちらの方が大きいと思っていますが、『エンターテインメントや余暇時間』としてSNSや動画共有サービスを使うだけでなく、『選挙・投票という極めて重要なイベントの際に、参考になる情報源』としてSNSや動画共有サービスを挙げる人が、非常に増えてきていることが、2024年の現象に関わっていると考えています」

■国際大学 山口真一 准教授

「つまり『時間潰し』だけでなく、『ここには色々な情報があり、これを参考に投票に行こう』という人達が、上の世代まで含めてかなり増えている…という実感があります」

アメリカより10年遅れてやってきた「SNS選挙時代」

選挙で「SNS」や「ネット」が大きな影響力を持つようになった状況を、山口准教授は「自然な流れ」だといいます。

■国際大学 山口真一 准教授

「メディア利用時間のデータを見ても、最近はテレビよりインターネットの方が平均利用時間が長いんです。これまで『情報マーケット』の中で、テレビ・新聞などのマスメディアが独占的地位を占めていましたが、そこにSNS・動画共有サービス・ネットメディアが入ってきて『シェアを広げている』状態です。有権者からすると『情報収集先のチャネル(媒体)が増えた』という状況で、『マスメディアも見るし、他チャネルのSNSやネットなども確認する』のは、“自然な行動”ですね」

■国際大学 山口真一 准教授

「振り返れば、アメリカでは、2016年の大統領選挙でフェイク情報が拡散され、『SNSが選挙結果に大きな影響を与える』現象が、既に起きていたんですね。2008年には、オバマ元大統領がYouTubeを戦略的に使って人気度を高めたこともありました。そういったことを考えると、『アメリカに約10年遅れて、日本でもついに、ネットが選挙結果に大きな影響力を持つようになった』と言えます」

こうした状況を見て「政治家もSNSや動画共有サービスを“戦略的”に使うようになった」と山口准教授は分析しています。