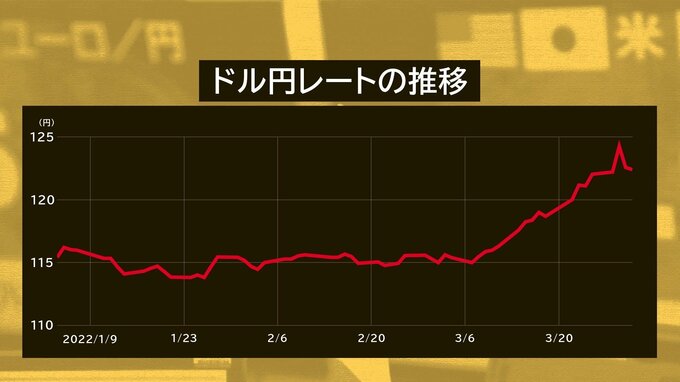

■急速に進む円安背景に「金利差」と「マネーフロー」

駒田健吾キャスター:2022年の初めは1ドル115円台だったんです。3月の終わりには1ドル125円台ということで、3か月あまりの間に一気に10円の円安、約6年7か月ぶりの円安水準になりました。このスピードを末廣さんはどう見ていますか?

大和証券シニアエコノミスト末廣徹さん:

はっきり言うと予想外でした。今年の初めからアメリカの金融政策によって、どんどん利上げをするという話がかなり強まっています。金利が高い通貨の方が持っていてお得感があるというか、金利分だけ収益が得られますので、金利が上がっている通貨は基本的に買われやすい。

加えてウクライナ情勢も影響していて、戦争が起こると「一番安全な通貨を買いたい」ということで、ドル需要が強まるというのもあり、かなりドル高と円安が進んでいるのかなと思いますね。

駒田キャスター:

ただ、アメリカではインフレも進んでいるというのが心配されますよね。

末廣さん:

そうなんです。「金利が上がっていると買われる」というとそれで終わってしまうんですが、通貨というのは様々な観点から決まってきます。例えば物価で言うと、アメリカは物の価値が上がっているので、逆に言えば通貨の価値は下がっているんじゃないかという見方もできるんですよね。

一方で日本は物価が上がっていないので、円の価値は相対的に上がっているという面もあって、実は物価差で考えると本当は円高になっていないといけないんですが、金利差を見て円が売られてドルが買われているのだと思います。

そもそも誰が円を買ったり売ったりしてるのかというと、貿易をしている企業などが中心になってくるわけです。いま世界中でエネルギーの価格が上がっていて、日本が輸入しなければならないエネルギーの価格も上がり、貿易赤字がかなり増えています。日本人が「赤字であれば外貨を買わなければいけない」という立場になっているので、そういった人たちのマネーフローからも円が売られています。

「金利差」「物価差」「マネーフロー」でマーケットを捉えていくことが多いんですけれども、特に「金利差」と「マネーフロー」のところが効いて、かなり円安が進んでいるという状況かなと思いますね。