「ゲリラ豪雨」という言葉はいつ頃から?

ゲリラ豪雨という言葉は比較的最近耳にするようになった印象がありますが、実は最初に使われたのは1969年(昭和44年)8月、新聞の見出しに“ゲリラ豪雨”という言葉が記載されたのが始まりといわれています。しかし一般に広く認知されるようになったのはずっと後のことで、特に2008年には新語・流行語大賞のトップテンに選ばれ、この言葉は私たちの日常に深く根付くこととなりました。

気象予報士 森 朗氏:

「ゲリラ豪雨」という言葉は実は気象庁の予報用語にはありません。「集中豪雨」「局地的大雨」「短時間強雨」などの用語を雨の状況によって使い分けています。

予測技術の進化!2022年から線状降水帯の予測が始まった!

かつては予測が非常に困難だった豪雨ですが、気象技術の進歩により、その精度は向上しています。特に注目すべきは2022年から始まった「線状降水帯」の予測です。

線状降水帯とは次々と発生する積乱雲が線状に連なり、同じ場所で強い雨を長時間降らせる現象で、甚大な被害を引き起こすことが知られています。この予測が可能になったことで、より早期の避難や対策が期待できるようになりました。

気象予報士 森 朗氏:

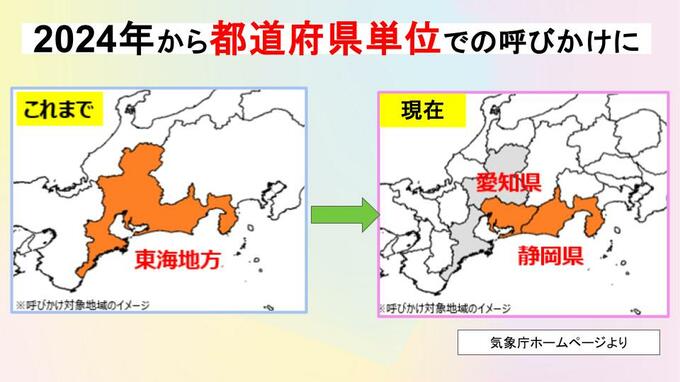

去年(2024年)5月から線状降水帯による大雨の可能性を地方単位から県単位で、半日程度前から呼びかけられるようになりました。来年(2026年)からは2~3時間前を目標にした、より精度の高い予測情報の提供が開始される予定です。