住吉光アナウンサー(以下:【住】)長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン。今回も平家達史NBC論説委員とお伝えします。

平家達史論説委員(以下:【平】)今回のテーマは「インバウンド対策“量から質に”第2弾 長崎県内自治体の取り組み」です。以前、中国人のクルーズ客の割合が増えているものの、団体ツアー客は旅程が決まっていて、地元経済への恩恵が限定的となっている現状を取り上げました。

【住】なので個人旅行者の取り込みが必要という話でしたね。

【平】はい。今回は個人旅行者の獲得に向けた長崎県内の自治体の動きを見ていきます。

地域への恩恵は団体ツアー客<個人旅行客

【住】そもそもなぜ個人旅行者の獲得が必要なんでしょうか。

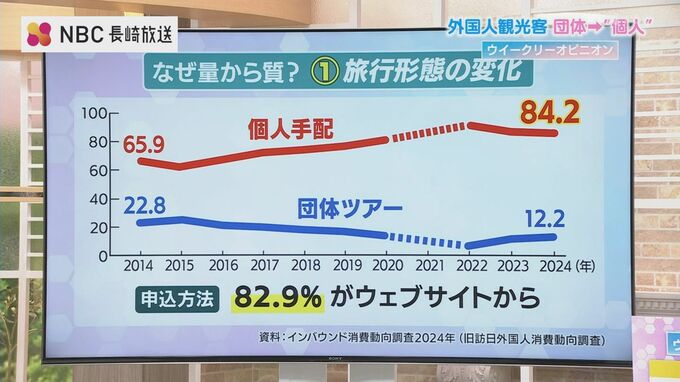

【平】一つ目の理由は「旅行形態の変化」です。

観光庁のインバウンド消費動向調査によると、団体ツアーの利用が減り、個人手配が増えています。個人手配の比率は2014年が65.9%でしたが、2024年は84.2%に上昇しています。さらにインターネットやスマホの普及もあり、申込方法も82.9%がウェブサイトからとなっています。

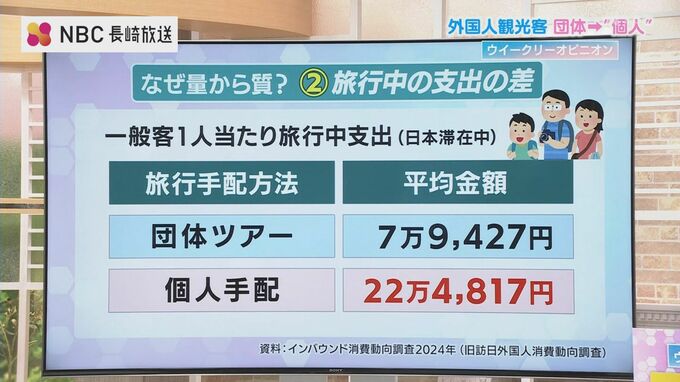

もう理由の一つが「旅行中の支出の差」です。これも観光庁の同じ調査によると、団体ツアー参加者が約8万円であるのに対し、個人手配の人は約22万5千円とその差は歴然です。この個人旅行者を取り込もうと、長崎県の東彼杵町ではあるツアーが人気となっています。

お茶の産地・東彼杵町で「そこでしかできない体験」を

5月、新茶の季節を迎えた東彼杵町の茶畑にやってきたのはシンガポールからの個人旅行者です。東彼杵町ではそのぎ茶の魅力を海外に広めようと活動する松本靖治さんが中心となり、オランダからの移住者マヨレインさんと「ティーツアー」を行っています。

ティーツアーは約4時間。ゆっくり時間をかけながらそのぎ茶について学んでいきます。この日は茶畑のほかに製茶工場にも訪れ、解説を聞きながらそのぎ茶ができるまでの工程を見学しました。

生産者「東彼杵町の魅力がたっぷりあるので堪能して帰って下さい」

ティーツアーを通して、生産者とのふれあいも生まれています。参加者はなぜこのツアーを選んだのでしょうか?

シンガポールからの旅行者「普段日本のほかの地方でできないようなローカルの味と体験を楽しめるようなユニークな体験がしたくて参加しました」「インターネットでツアーを見つけました」

自分でお茶を淹れる体験もこのツアーならではです。

シンガポールからの旅行者「(お茶の淹れ方の)段階について詳しく説明してもらえましたし、直接自分が淹れたお茶を味わう体験をとても楽しみました」「いい香りです」

参加者の口コミやSNSの投稿によってシンガポールからの参加者が増えているというティーツアー。松本さんは、お茶が好きな個人旅行者を取り込むことがそのぎ茶の魅力を世界に発信することにつながると考えています。

松本靖治さん「ティーツアーの本当の目的はアンバサダーを作っているんですよね。どんどんそのぎのお茶とかそのぎの場所を広めてくれる人を世界中に今増やしていっているところなので、例えばパックツアーで来てる人に比べるとポテンシャルがすごくあってそういう人に伝えるだけでどんどん広がっていく」

【住】団体ツアーでは味わえないような、その土地の歴史や文化を「体験」することに価値を感じているんですね。

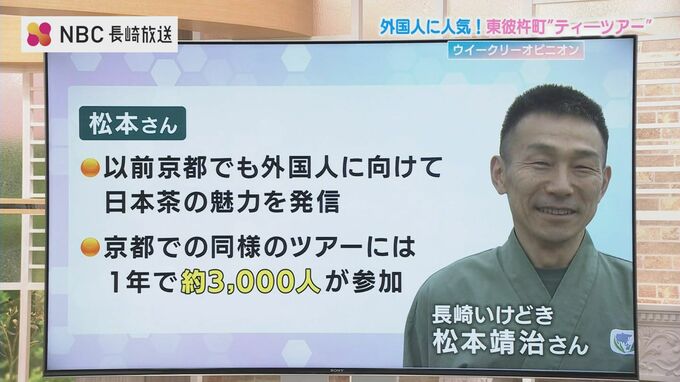

【平】ティーツーリズムを行っている松本さんは、以前京都でも外国人に向けて日本茶の魅力を発信する事業を行っていました。そちらのツアーには1年で3,000人が訪れるようになったということですから、東彼杵町ティーツアーの今後の発展にも期待したいところです。

【住】抹茶を含む日本茶は海外でブームになっていて、ここ数年輸出額も過去最高を更新し続けていますから、そのぎ茶も注目を集めそうですね。