「あの可愛い顔は見られない」戦争末期、愛犬との突然の別れを日記につづった少女がいる。軍服の毛皮にするためにと、国に飼い犬を差し出した市民が大勢いたのだ。なぜなのか…背景を探ると、住民の動向を”監視”する「隣組」の存在、そして同調圧力があったことが見えてきた。さらに、戦時中の動物たちは「物言わぬ」ことをいいことに、様々な方法で利用された。軍馬、軍犬、軍鳩…戦場での活躍を伝える新聞写真に隠された意図、それは戦意高揚のプロパガンダだった。(TBS報道局社会部 松田 岳)

■愛犬チー公を毛皮に…少女の悲痛「あの可愛い顔はもう」

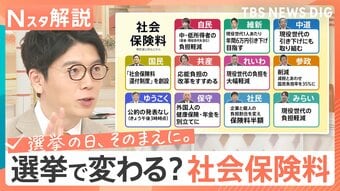

戦時中、東京の街で回された回覧板。

「私達は勝つために犬の特別攻撃隊を作って敵に体當りさせて立派な忠犬にしてやりませう」

「何が何でも皆さんの犬をお國へ献納して下さい」

飼い犬を殺処分し毛皮にするというのだ。回覧板の末尾には警察署の名前。

このような飼い犬などの「供出献納運動」は終戦の前年、1944年12月には国の通達によって全国へと展開されていった。

同じ時期、東京・東村山市の立河光子さん(当時16歳)は、飼っていた犬を国に差し出した。名前は「チー公」。

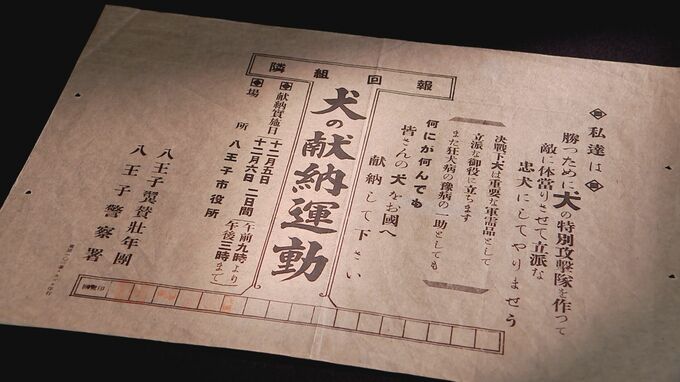

光子さんは日記に、「チー公」が役場に連れて行かれ、一度逃げ帰った際の様子を記している。

●愛犬を国に差し出した 立河光子さんの日記

「家へついたら急に何かが飛びついたのでびっくりしたら、今朝供出(畜犬)につれて行ったはづのチー公だ。あの可愛い顔はみられないと思ってゐたのだが…門の所で抱きついてしまった。夕べは、最後の御馳走をしてやって今朝は耳の所の毛を少し切って、しまっておいた」

翌日には2回目のお別れをした。そのときの心境については。

●愛犬を国に差し出した 立河光子さんの日記

「毛皮をお國のために使って戴くのだから、ちっとも惜しくはないが。情にひかれる」

この日記は「宿題」として学校に提出するものだったという。光子さんは当時身体が弱かったそうで、「私と同年の人がどんどん戦場に出ている。私達は銃後でしっかりやるのだ」など、国に尽くさなければという言葉が日記の随所に見られる。光子さんの娘・るり子さんは「軍国少女ぶりに教育の怖さを感じる」としながら、母の胸の内をこう慮る。

●立河光子さんの娘・るり子さん

「先生にお見せするということが一番の問題だったのかな。感情を表して悲しんだら(世間に)申し訳ないと思ったんでしょうね。母はチー公を可愛がっていて本当につらかったと思うんですけど、よっぽどじゃない限り戦争に対する批判はできなかったと思います」

■飼い犬は「贅沢」「非国民」…背景に同調圧力

当時、国は戦局の悪化を打開しようと航空機の増産を進め、その結果、飛行服などの需要が高まり、深刻な毛皮不足に陥っていた。

無償で飼い犬を差し出す「献納」と、有償の「供出」とがあったが、「供出」でも犬1匹で受け取る金額は、現在の価格で500円から1500円ほどでしかなかったという。わずかな“対価”で、国に愛犬を差し出したのはなぜなのか。専門家はある背景を指摘する。

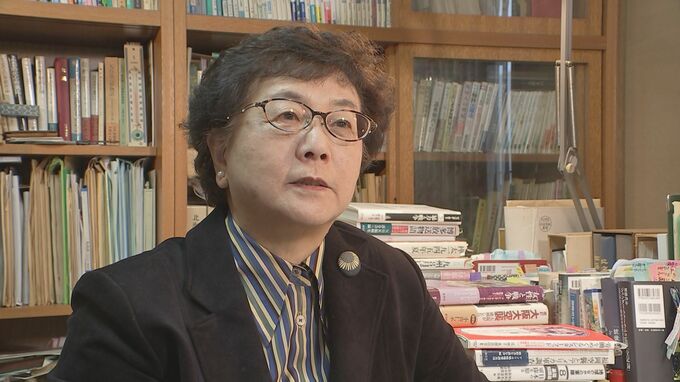

●犬の供出について研究 西田秀子さん

「毛皮の優秀さと同時に、当時食料難ですから『犬猫不要論として、エサを食べさせるということは贅沢だ、それは非国民なんだ』という同調圧力のもとに実施されるんです」

同調圧力。北海道に暮らす加藤光則さん(91)は、当時その怖さを目の当たりにしたという。

●当時の”同調圧力”を体験 加藤光則さん

「供出しなかったら、半ばもう村八分にされるみたいなね、そうなっちゃうのよ、お互いに苦しいから」

北海道では、犬だけでなく猫も供出献納の対象となっていた。町内会にあたる「隣組」が、どの家に何匹の飼い犬や飼い猫がいるか戸別調査まで行っていた。

調査結果を詳細に記した資料によると、当時、道内で飼われていた犬は約3万7000匹、猫は15万匹。そのうち犬は8割が、猫は5割が、供出献納の目標数に設定されていた。

涙をのみ供出も、専門家「製品化には間に合わず」

加藤さんは小学生のとき、下校中に殺処分を目撃していた。

●当時の”同調圧力”を体験 加藤光則さん

「男の人が、僕の記憶ではマサカリのようなものでドンドンと袋のまま。子どもの来るところじゃねえって怒られた。一言ね」

現場では雪が赤く染まっていたという。一匹の猫が袋から逃げ出したが…。

●猫の殺処分を目撃 加藤光則さん

「今でもあの姿はやっぱりすごい…。ぶるぶる血を垂らしながら木の上で震えているんですよ。しばらく経って力尽きたんだろうね、ぼとんって落ちてきた」

犠牲になった犬や猫は、その後どうなったのだろうか。専門家はこう推測する。

●犬の供出について研究 西田秀子さん

「みんなが涙をのんで供出した犬猫は、毛皮として加工するのに最低6か月くらいは必要なわけですよね。だから製品化は、終戦には間に合わなかったと思う。戦後になって、靴工場などに材料を提供するなどされて、それによって戦後復興に役立つ貴重な材料になったと思います」

一方、動物の戦争利用は毛皮だけに留まらない。

「人間のいいように」動物の写真に添えられた“ある言葉”

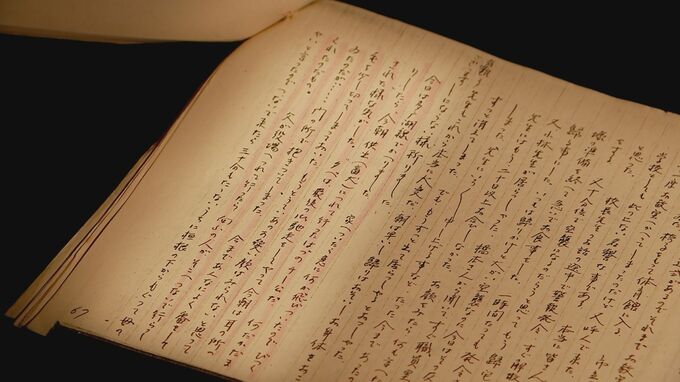

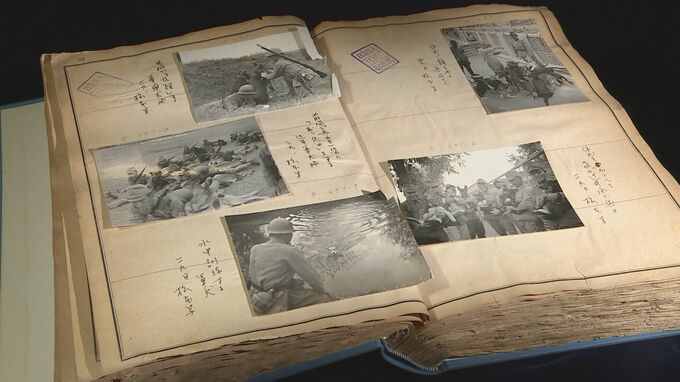

毎日新聞には、特派員らが戦時中に撮影した6万枚もの写真が保管されている。

●毎日新聞大阪本社写真部 佐藤賢二郎 前部長

「命がけで先輩方が撮って、守ってきたものが引き継がれているんです」

その中には、動物を映したものが多く含まれている。人や荷物を運ぶ軍馬、通信に使う伝書バト=軍鳩、警備や戦闘に使う軍犬については、敵に噛みつく訓練の写真も残されていた。

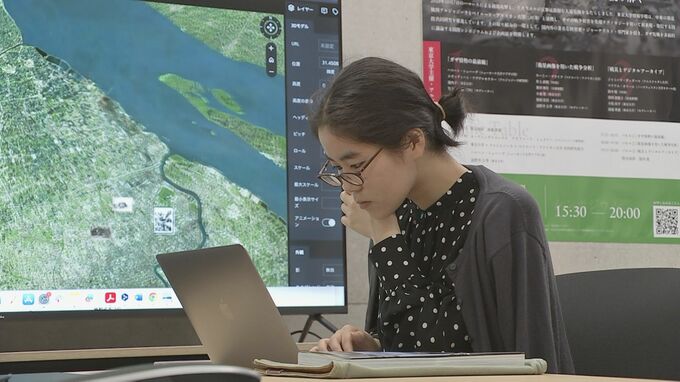

東京大学4年の冨田萌衣さん(21)は、こうした動物の写真や新聞記事を研究している。

●戦時中の動物写真を研究 冨田萌衣さん(21)

「戦争に駆り出された動物たちの墓があるっていうことにちょっと驚いて」

戦死した動物の墓参りや慰霊祭の写真まで撮られていたことに注目し、地図上に整理してネットで公開した。動物の写真が添えられた新聞記事を読んでいくと、ある言葉が多用されていることに気付いたと言う。

●戦時中の動物写真を研究 冨田萌衣さん(21)

「『ものいはぬ○○』というふうな表現が多いというのが、一番気になった部分でして、もの言わぬ存在であるからこそ、すごく人間のいいように使われてしまいやすい存在なのかなって。特に報道写真になったときに、うまく切り取ってしまえるツールでもあると思うので」

”不自然な構図” 動物写真に隠された軍の意図とは

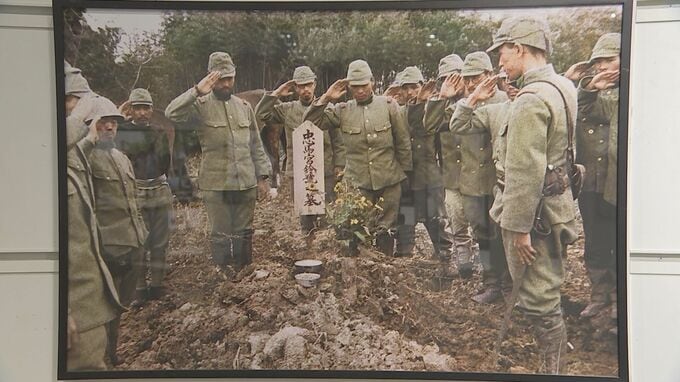

戦時中の毎日新聞の写真は、8月まで、横浜の「ニュースパーク」で展示されている。「戦争と動物」の特集コーナーでは、AI=人工知能を使って白黒写真だったものをカラー化。

また、1枚の写真を元にAIが作った動画も見ることもできる。80年前の戦場がリアルに感じられる一方で、戦時中にはびこるフェイクについても考えさせられる。

展示会に訪れた人たちに専門家が紹介したのは、戦死した馬の墓参りの写真。墓石の後ろに兵士がずらりと並び敬礼している。全員がカメラの方を向いて写る明らかに不自然な構図だ。

●東京大学大学院・渡邉英徳教授

「僕だったらこっちから(カメラに背を向けて墓石に向かって)敬礼する。わざわざ墓石の後ろに回らないですよね」

●東京大学・小泉悠准教授

「軍の報道班がそういう写真を撮らせているんでしょうね。」

当時の新聞写真には、軍部が意図的に撮らせたものも多いと言う。訪れた人たちはそんな写真を見てどう感じるのか。

●展示会を訪れた人

「(もしその時代に生まれていたら?)なんか絶対感動して、みんな頑張ってるから私も頑張るって思っちゃうと思います」

●展示会を訪れた人

「動物も一生懸命頑張っている。だから自分が弱音を吐いてはいけないんじゃないかって」

人々をこうした気持ちにさせることが、動物写真の狙いの一つだったと冨田さんは考えている。

●戦時中の動物写真を研究 冨田萌衣さん(21)

「人間に対して感情に働きかける動物っていうのが、戦意高揚のプロパガンダになっていたんだと思います」

特に影響を受けやすかったのは子どもだったのではないかという分析もある。

●ノートルダム清心女子大学・貴志俊彦教授

「動物も人間の子どもも戦争に動員される側。一緒の状態なんです。だから子どもたちは、動物と張り合うような気持ちになって、『負けていられない、僕たちも頑張らなきゃ』というような気持ちにさせられていくところがあったということが、はっきりしてきました」

展示会で、人々に見送られ戦地に向かう馬の写真を見ていた小学生に聞いてみた。

●展示会を訪れた少女

「(この馬に声をかけるとしたら?)頑張ってねーって、応援する」

戦争を推し進めるために利用された動物たち。

●戦時中の動物写真を研究 冨田萌衣さん(21)

「自分の研究が、戦争を支えた構造っていうのを考えるきっかけになればいいなっていうふうに思っています」

※この記事は、JNN/TBSとYahoo!ニュースによる戦後80年プロジェクト「#きおくをつなごう」の共同連携企画です。記事で紹介した「戦争と動物」についての情報に心当たりのある方は「戦後80年 #きおくをつなごう」サイト内の情報募集フォームにご連絡ください。

https://wararchive.yahoo.co.jp/no-war-project/

また、企画趣旨に賛同いただける方は、身近な人から聞いた戦争に関わる話や写真を「#きおくをつなごう」をつけてSNSに投稿をお願いいたします。