◇《原爆投下の日に何が…被爆者の証言で綴る朗読劇》

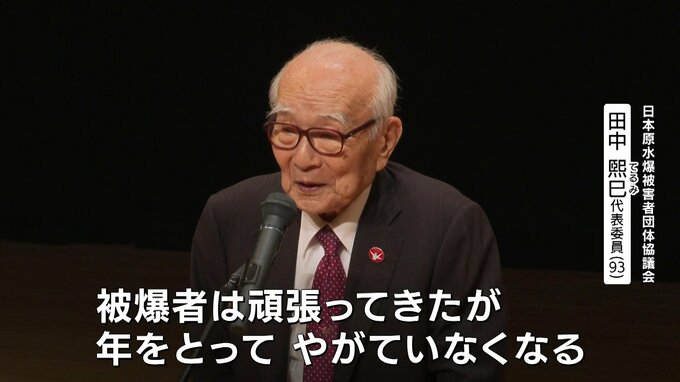

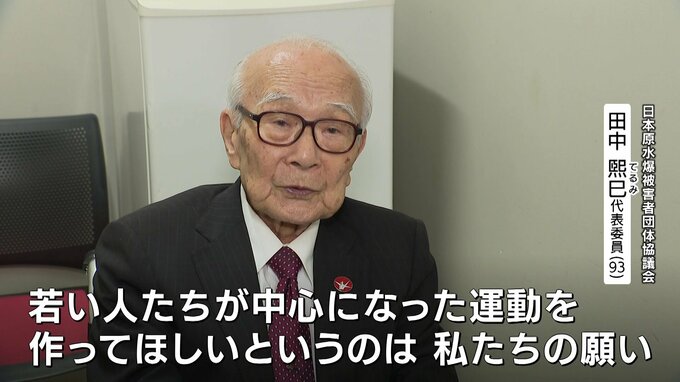

ノーベル平和賞の授賞式で、世界に向けて核廃絶を訴えた、田中熙巳(てるみ)さんは今年、93歳となりました。人生が続く限り、メッセージを伝え続けるため、全国各地を巡っています。札幌で講演会が5月24日に開催されました。

日本原水爆被害者団体協議会 田中熙巳代表委員(93)

「被爆者はがんばってきたけれど、年をとって、やはり居なくなる。しかし、若い人たちが今まで被爆者たちがやって、作り上げてきたものを引き継ごうという動きがちゃんと出てきている」

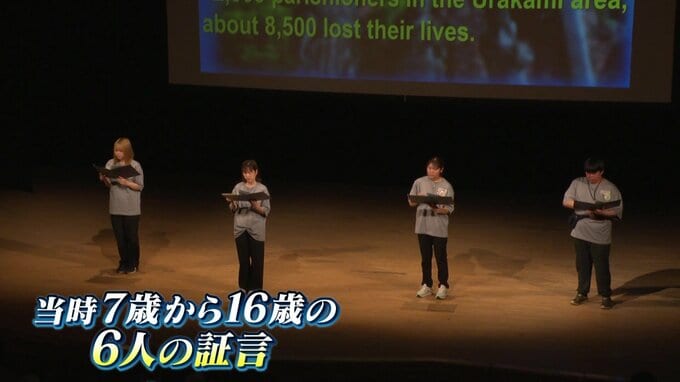

原爆によって強いられた過酷な体験。時が経っても、被爆者の記憶から、決して消えることはありません。そして、田中さんの講演後、500人を超す観客を前に、あの高校生たちの朗読劇が始まりました。

札幌南高校(定時制)の朗読劇

「わたしは志願兵として兵舎にいました」「水を求めたであろう人々が、重なり合って死んでいました…」

原爆投下の日、何があったのか―。札幌南高校の定時制に通う高校生たちが、当時7歳から16歳だった6人の証言を元に、ヒロシマ篇とナガサキ編と題して、この日、朗読劇の舞台に立ちました。

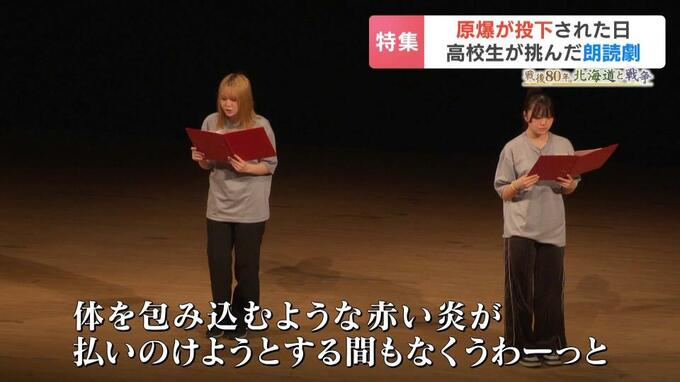

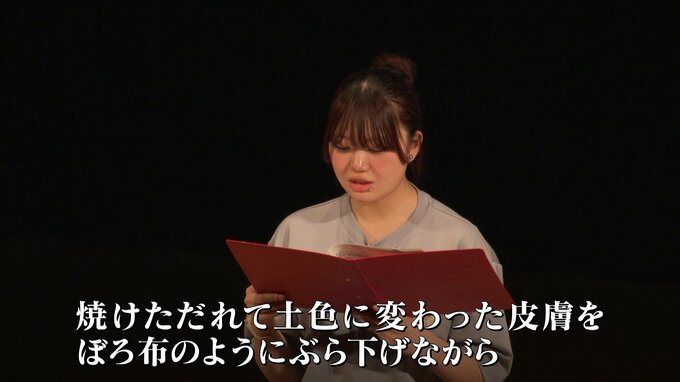

札幌南高校(定時制)の朗読劇

・(広島で被爆した当時16歳の女性の証言より)「体を包み込むような赤い炎が、払いのけようとする間もなく、うわーっと来ました。一瞬でした…家の天井も屋根も吹き飛び、壁は抜け、ガラス窓は枠ごと吹き飛び…それはそれは、もの凄い破壊力でした」

・(広島で被爆した当時16歳の男性の証言より)「外に出て見た周囲は、地獄だった…人々は全身を火傷と裂傷に覆われ、焼けただれて、土色に変わった皮膚をぼろ布のようにぶら下げながら、助けを求めて、よろよろと歩いている」

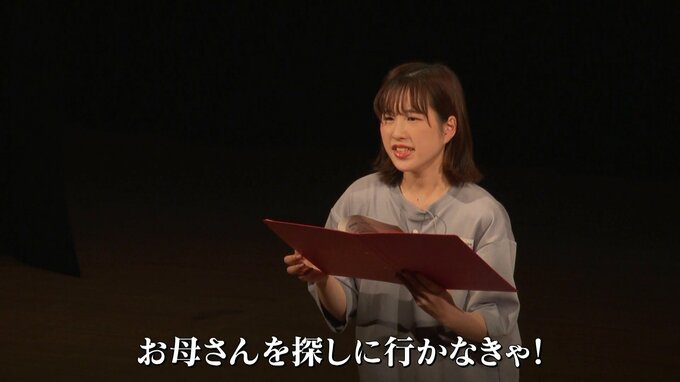

・(広島で被爆した当時12歳の女性の証言より)「あの日は、ひとりで家の中にいました。薄明りの先に見えたのは、倒れたタンスや仏壇でした。私はその隙間にいたため、助かったのです。でもお母さんは、街中の勤労奉仕に行ったっきり…お母さんを探しに行かなきゃ!通りに出ると、指先に皮膚を垂らした火傷の人が、まるで絵に描いた幽霊のように歩いてきました」

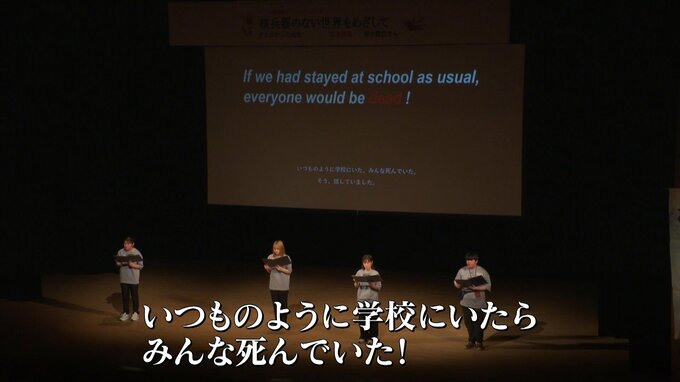

・(長崎で被爆した当時7歳の男性の証言より)「いきなり爆風と熱線が押し寄せた。そして黒い雨が降って来た。すべてが一瞬に吹き飛ばされて、燃え上がった…いつものように学校にいたら、みんな死んでいた」

客席で観ていた田中熙巳(てるみ)さんには、どう届いたのでしょうか。

日本原水爆被害者団体協議会 田中熙巳代表委員(93)

「朗読劇そのものもね、やっぱり皆さん、いろいろな人たちが聞いてもらって、若い人たちが中心になった運動を作ってほしいというのは、私たちの願いです」

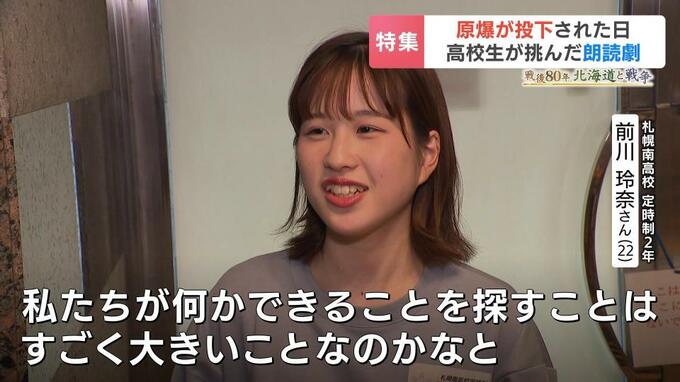

札幌南高校(定時制2年) 前川玲奈さん(22)

「戦争の本当のことを私たちが代読して、語らせてもらうことは、結構、責任感っているのは、すごくあるなっていうのを感じていて、私たちが何かできることを探すっていう部分はすごく大きいことなのかなって…」

原爆の記憶を未来につないでいく、そのバトンは若者たちに託されようとしています。

世永聖奈キャスター)

全国で被爆者手帳を所持している人は、1980年の約37万2000人をピークに徐々に減少していて、最新の調査では、2024年度には10万人を割ると見込まれています。

また今回、取材した札幌白石区にある『北海道ノーモアヒバクシャ会館』は、後継団体の”北海道被爆者連絡センター”が当面、運営していくことになり、日曜から火曜までの週3日、一般公開を継続しています。

堀内大輝キャスター)

これまでは戦争を知る世代に、“悲劇の語り部”としての役割を託してきたところもありますが、”戦争の悲劇”を教訓として、二度と繰り返さないために、自分たちの世代に何が出来るのか…。これまで以上に、しっかり向き合う必要があります。