プラスチックを資源に

―― これから広がっていくのか?

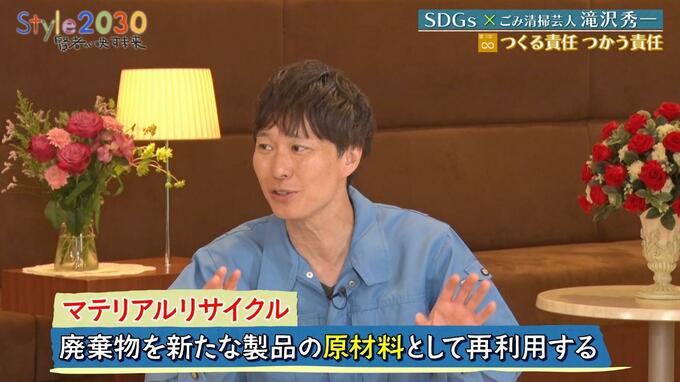

滝沢秀一氏:

そうです。地域によっては可燃ごみや不燃ごみに分別されるプラスチックですが、これを可燃ごみから取り出して資源に変えようという動きがあります。プラスチックをもう一度使える資源として扱うことで、リサイクルを推進しようとしているんです。

最近、プラスチック資源に関する法律ができたことで、国がプラスチックをごみではなく資源として認定しました。各自治体がプラスチックを集める取り組みを進めていますが、最終的な責任は自治体にあり、開始時期にばらつきがあります。

―― プラスチックの最前線を見せていただけるそうですね。

滝沢秀一氏:

私がプラスチックリサイクルの現場を取材してきた内容をお伝えします。分別した先でどうなるのかを知ることは大切です。実際に現場を見ると、どう分別すればいいのかがわかります。その先を皆さんに知ってほしいと思います。

埼玉県本庄市にあるエコスファクトリーを訪れました。フランスに本社を置くヴェオリアのグループ企業で、環境課題を解決する技術や仕組みを世界中で提供しています。ここでは、プラスチックを再生して新たな製品の原料に生まれ変わらせています。社長の増田さんに案内してもらいました。

―― 早速、現場の様子を教えてください。

家庭から出たプラスチック資源がここに集まります。自治体で回収された後、中間処理施設で汚れたプラスチックや異物を取り除いたものが届きます。

例えば、ペットボトルのフィルムや本体はそれぞれ違う場所でリサイクルされます。ペットボトルにはコロプラマークがついており、フィルムは別で処理されます。

レジ袋などもリサイクルに回ってほしいのですが、可燃ごみに混ぜてしまうともったいないです。リサイクルに回せば、日本の原料として生まれ変わります。

工場では、回収されたプラスチック資源をまずバラバラにほぐし、1日約90トンを機械に投入します。見た目は様々ですが、このままではリサイクルできないので、種類別に分類する必要があります。

―― なぜ種類別に分ける必要があるのですか?

滝沢秀一氏:

一口にプラスチックと言っても、様々な種類があります。例えば、ペットボトルもプラスチックの一種ですが、マテリアルリサイクルという方法で、マテリアルリサイクルとは、廃棄物を新たな製品の原材料として再利用すること。プラスチックは製品によって特徴が異なるため、まず同じ種類ごとに分ける必要がある。

―― 瓶が瓶に、紙がダンボールに再生されるのと同じ考え方?

滝沢秀一氏:

そうです。種類を分けるとリサイクルしやすくなります。