「彼がいない世界で生きれるなら違う道選んでるやろ」遺書に残された思い

由起さんは、遺族や負傷者とともに「犠牲者の最期の乗車位置を探す活動」に参加していました。脱線や衝突の衝撃、救助活動の混乱の中で犠牲者の乗車位置が分からず、苦悩する遺族がいたことを受けて始まった活動です。

由起さんも、婚約者が2両目に乗っていたことはわかっていましたが、より詳しい位置を知りたいと活動に加わっていました。

自らも2両目で負傷し、活動の中心的な存在だった小椋聡さんは、当時の由起さんの様子をこう振り返ります。

小椋聡さん

「彼女は体の半分を持っていかれたような感覚だったんじゃないかなという気がする。みんなが一生懸命(最期の乗車位置を)探している仲間の中に入って、“私もみんなと一緒に頑張るよ”という雰囲気の中にいることで、かろうじて生きていたんじゃないかなという気がする」

「あの日のことを知りたい」。活動に参加していた遺族の思いをまとめた冊子に、由起さんも手記を寄せています。

「事故の瞬間の全てを知る事はできません。でもせめて、最期の位置を知り、その場へ行きたい。行ってあげたいと思うのです」

しかし、思いは届かず、婚約者の最期の乗車位置は分かりませんでした。

そして、事故から1年半後の2006年10月、由起さんは住んでいたマンションから身を投げました。

荒川直起さん

「おふくろは、すぐ…抱きかかえてましたね…」

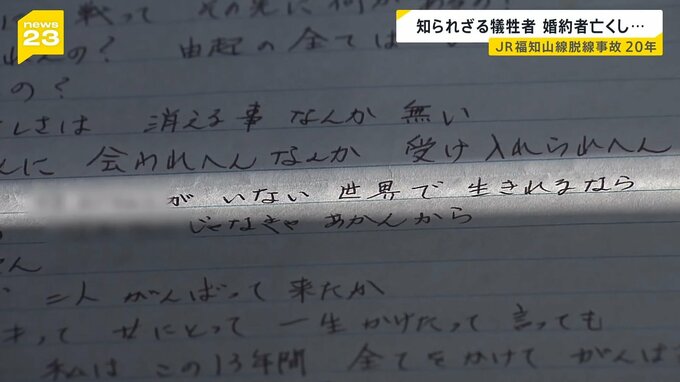

部屋には複数の遺書が残されていました。JRや世間から“遺族ではなく、単なる同居人として扱われてきた”という感情もつづられています。

「彼がいない世界で生きれるなら違う道選んでるやろ。彼じゃなきゃあかんからがんばって来たんやん」

「そんな由起はただのバカですまされるの?彼にとって存在しない人として扱われて」

「由起は悔しくて悔しくてたまりません。二人の未来を奪い、私から全てを奪ったJRが憎くて憎くてたまりません」

兄の直起さんは、“由起さんと婚約者が同じ場所にいられるように”という思いから、JRに対し事故現場に妹を偲ぶ花壇を設けてほしいと要望しましたが、実現はしませんでした。

それでも“妹も脱線事故の犠牲者だ”という思いが消えることはありません。

荒川直起さん

「(乗客の死者)106という数字をみるのは、すごくプレッシャーだったんだけど、自分の心の中で人数をちゃんと計算している。あの表現(乗客の死者106人)を見たら、ちょっと悲しい部分はあるけど、僕はずっと今言ったみたいに思っているつもりなので」