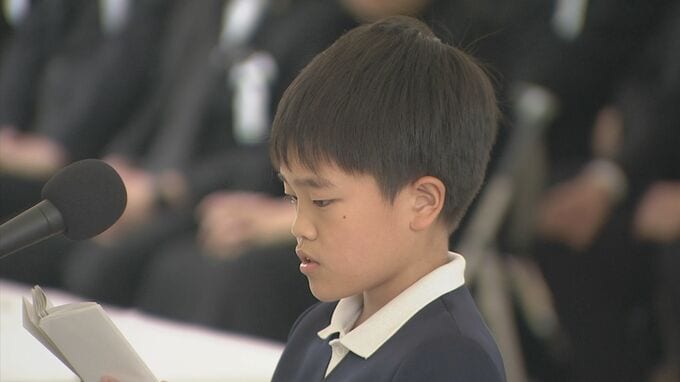

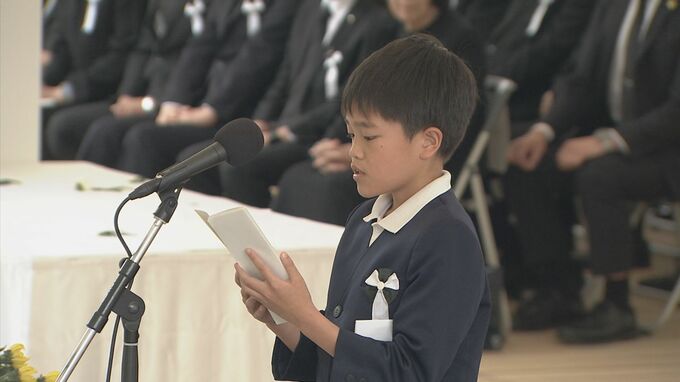

5月1日に熊本県水俣市で開かれた水俣病犠牲者慰霊式で「祈りの言葉」を述べた5人の全文を掲載します。児童・生徒代表、患者・遺族代表、知事、チッソ社長、環境大臣の言葉です。

将来も「水俣出身です」と胸を張って言いたい

(以下、全文)

祈りの言葉

私の通う水俣市立葛渡小学校は自然豊かな美しい学校です。運動場には校舎よりも高い銀杏の木。給食の時間には、おなかをすかせた鹿の親子が運動場を散歩していることもあります。

このような葛渡の自然の豊かさは校歌の中にも見つけられます。「そのなゆかしい つりばしの かかった かわは いまもなお いわねあらって きよくすむ」。私の通う学校の近くには川が流れています。その川の水が木々や花々、稲を潤し、水俣の山々の植物や生き物の命を支え、水俣市の中心部を流れ、やがて海へ辿り着き ます。水俣病はこの海で起こりました。

大阪では、SDGsの達成のため、地球環境についての課題を世界で共有する目的で、万国博覧会が開かれています。なぜ、新聞でもテレビでもSDGsという言葉を耳にするのでしょうか。それは、SDGsが達成されていない世の中だからなのではないかと私は思います。

SDGsの目標に「全ての人に健康と福祉を」「人と国の不平等を解消すること」「海の豊かさを守ること」があります。これら一つ一つは達成されて当たり前のはずのことなのですが、そうなっていない現状があります。達成できて当たり前のことができていない世の中だから、達成目標として設定してあると思います。SDGsを達成することが当たり前になる世の中になるために どうすればよいのかをこれからも考え続けます。

私はいろいろなことを考えることが好きです。このお話の主人公だったらどんな気もちかなあ。もしそこに自分がいたらどんなことをいうかなあ。 想像することで目の前に起こっている出来事が、過去や未来と繋がります。 想像することで、他人事から自分事になります。

もし私が公式確認の69年前、その場にいたのならばどんな言葉を誰に向かって言ったのだろう。どの立場にいたのだろうと想像します。決して過去の出来事にしてしまわないこと、水俣病は今も続いていて決して終わっていない、自分事として捉えることで共通認識を持つことができるのではないでしょうか。

私は昨年度「水俣に学ぶ肥後っ子教室」で、語り部の吉永理巳子さんのお話を聴きました。家族が周りの人から差別を受け、悔しくて悲しい思いをしたことや、周りに「家族が水俣病」だと言えなかったことは「自分自身が差別をしていることと同じと気付いたんだ」と話されていたことが特に印象的でした。

水俣病が発生した時代を知らない私たちだからこそ、水俣病に対して正しい理解を深めることが差別や偏見をなくす第一歩だと思います。そして公式確認から69年経った今もなお、水俣病の症状や差別に苦しんでいる人がいるということは常に考え続けなければいけないことです。

「楽だから」「簡単だから」という理由で、楽な方に逃げてしまうことは人間誰しもあることだと思います。私自身にも少しそういうところがあると思います。人間だから仕方のない部分かもしれません。「みんなが言っているから言った」「よく知らないのに決めつけた」「何か分からないから仲間外れをした」これらの言葉や行動は人を傷つけます。自分が言ったこと、自分がやったこと、続けてきたこと、それらはどうだったのかを常に振り返ることが大切だと思います。間違えたと思ったらしっかりと謝り、その後の行動を変えていきたいと思います。

「水俣病を教訓に」という言葉をよく聞きますが、その言葉を、水俣病を「どう教訓にしていくのか」 をこれからも考えていきたいです。私は水俣が大好きです。人にやさしい、人に温かい、自然が豊かで食べ物もおいしい、こんな水俣が大好きです。 これから出会ういろいろな人に水俣のことを知ってもらいたいです。私は将来も「水俣出身です」と胸を張って言いたいです。そして前を向いて生きて行くことを誓い、祈りの言葉といたします。

令和7年5月1日 水俣市立葛渡小学校 児童代表 坂口悠介