◆母を思うと目頭が熱くなり

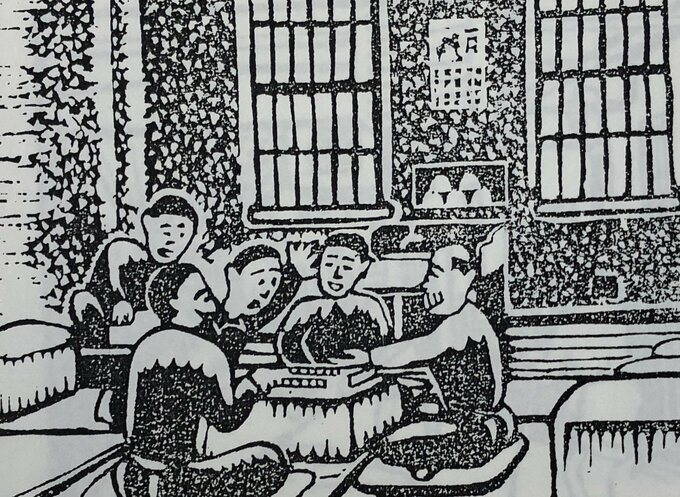

昼食後、松雄は生まれ育った農家での昼食風景を思い浮かべて、筆を進める。

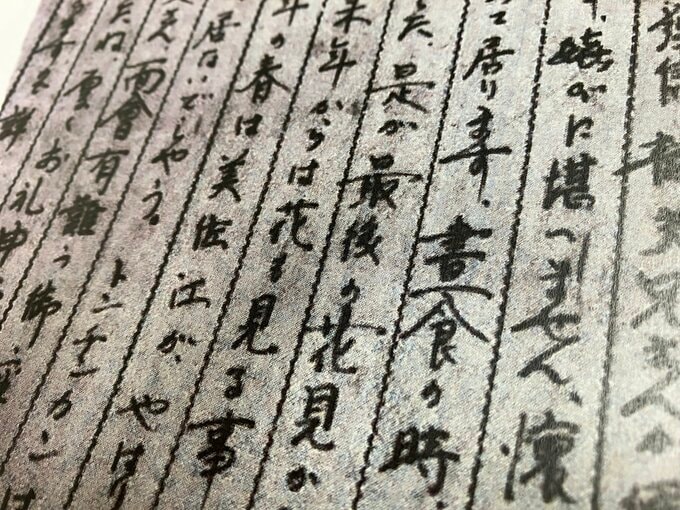

<藤中松雄の手紙 1949年4月25日>

続けて筆を取ります。農家は一般より常に食事がおくれますので、今頃丁度テエブルに着いて食事中と思います。こんな事を書けば、なつかしいみんなの面影が次から次に浮かんできます。節チャンも一人前チャワンかかえてマーマ(御飯)と言っている事でしょう。それにもまして、めっきり白毛が増えて母の寂しげな姿が、もう言うまい、でもやっぱり思わずにはいられないなー。眼頭が熱くかすんできます。

◆死刑囚たちの交流「訪問の時間」

スガモプリズンでは、決められた時間に他の房を訪ねることが許されていた。歌会を催したり、碁を打ったり、麻雀をしたりといったことが出来たのである。松雄がいるのは死刑囚の棟なので、同じ房の人も訪問者も死刑囚だ。手紙に出てくる「柳沢さん」はこの年の8月20日、松雄より先に死刑執行された。同室の「北田さん」は松雄と同じく石垣島警備隊の照空隊長だが、松雄の死刑が確定した最後の再審で重労働30年に減刑された。

<藤中松雄の手紙 1949年4月25日>

話を替えましょう。自室のありのままをお知らせ致します。今訪問が許されて、自室に柳沢さんがきて、同室の北田さんと楽しく碁をうっております。如何にも楽しそうです。その横で心は故郷に走り、筆執っている自分です。

◆これが絶筆にならんとも限りません

松雄には、実父母、叔父叔母、従兄弟からも多くの手紙が届けられたようだ。「便りをもらいっぱなしでおります」「返事も出さず怒っておられるかもしれませんね」と書きつつ、返信は子ども優先になってしまうことを詫びて理解を求めている。

<藤中松雄の手紙 1949年4月25日>

あと、いくばくもない生命を思うと筆取る手も自然いとしい子のもとへ走ります。その点必ず理解して下さると、自分勝手にきめて、つい御無沙汰してしまうのです。

又、これが絶筆にならんとも限りません。みんなに御心配ばかりかけて、それを思うと苦しくなって来ます。でも静かに念佛して居りますと、どんな苦しい事も消えてなくなります。苦しさをまぎらわすために念佛するのはいけない事ですね、それは百も承知して居りますが、やっぱり念佛するほか、どうにもこうにもする事の出来ない松夫です。丁度赤ん坊が、腹がすいて泣くのと同じかもしれませんね。