■中国経済の減速。ゼロコロナをやめて経済活動の回復を優先すべき。

――GDP 7-9月期の発表が17日に予定されていたが、突然延期された。何が起きたと見ればいいのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

出てきた数字が思ったより低い。党大会というのはある種の祭りなのです。泥を塗るわけにはいかないので、統計局が忖度をして延期したのではないでしょうか。

――ゼロコロナ政策で4-6月期が0.4%と低かった。中国は今年5.5%成長を目指すと言っていたが難しい状況だ。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

第1四半期は4.8、第2四半期0.4、ならして2.3%なのですが、第3四半期の数字が発表できないほど悪いわけですから、5.5は到底達成できないはずです。

――これまで中国の共産党大会は、GDPを何年以内に倍にするなど、中長期の経済成長目標を出してきた。それが今回出てきていないのはなぜか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

見通せないから目標を立てられないのです。成長率は低くなっていて、ゼロコロナが邪魔している。だったらゼロコロナをやめればいいのに、演説を聞いて感じたのが、ただひとつ「矛盾」です。全部矛盾しているわけです。台湾を統一するならば、統一するというのは人心を治めるわけです。だから、ああいうことを言うと台湾の人の心は離れていくわけですね。この矛盾にどう対処するかということなのです。

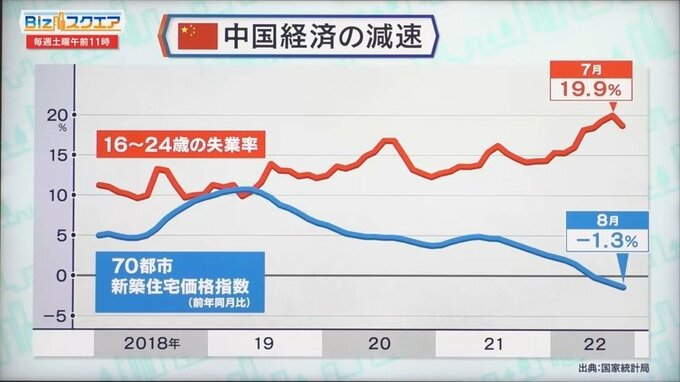

ゼロコロナ政策などの影響で企業活動が減速し、若年層の失業率が急上昇している。7月は19.9%、8月が18.7%とやや改善したが、依然高い水準だ。また、新築住宅の価格が下落。4ヶ月連続でマイナスとなっており、不動産市況の悪化に歯止めがかからない状況となっている。

――なぜ若年層の失業率が20%に近い状況が起きているのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

すべての経済のファクターがつながっているのです。ゼロコロナをやっていて特に中小企業、サービス業は大きなダメージを受けていて、店が続けられない、企業がリストラしなければいけない。そうすると若年層の失業率が高騰するわけです。中国の若者は、結婚する時に必ずマイホームを買わないと女性が結婚してくれない。マイホームを買えないし、買ったとしても住宅ローンを返済できない。買えないから住宅価格は下がる。元をたどればゼロコロナをやめて、経済活動の回復を優先すべきだと思います。

――今までの中国経済は、市場経済部門を活性化させて雇用を増やすということをやって成長してきた。そういかないというのが今の中国の状況なのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

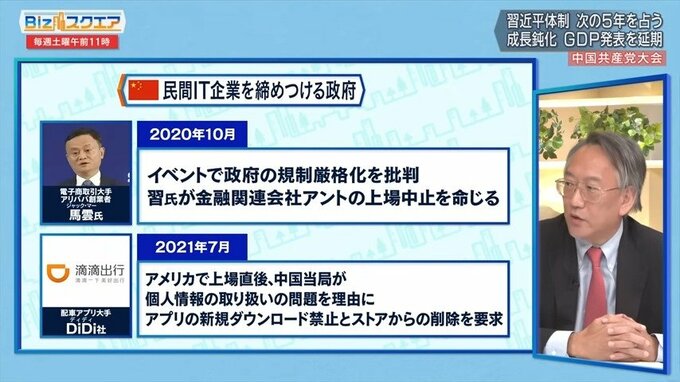

中国経済のファンダメンタルズを考えた場合、まず中国人の若者はやる気が日本人より強いと思います。とてもやる気がある。ただし、民営企業に対する締め付けによって、若者が何もできなくなってきている。「アリババ」と「ディディ」の事例がまさにその典型です。

――両方とも当局によって締め付けられ、自由な企業活動ができなくなってきている。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

習主席は演説の中で、国有企業をより大きくより強くすると繰り返し言ったわけですが、政策が国有企業に傾いていくと民営企業にとって不利になっていくわけです。そうすると若者たちが元気を失う。根本的な転換が必要ですが、この演説を聞く限りその転換が感じられません。

――中国は今まで市場化や開放化で経済が成長してきた。なぜいま元へ戻ろうとするのか。なぜ個人崇拝や権力集中に向かわなければならないのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

市場経済で民営企業を活性化させると共産党の統治が弱くなり、下手をすると下野につながるわけです。自信があればもっと市場経済をやって自由にするわけですが、自信がないから民営企業を締め付け国有企業に傾けるわけですから、その転換ができない。気持ち的にはまだ自信がないのです。

――自由化、開放化によって自分たちの権力構造に揺らぎが生じてきてはいけないということで「堅持」という路線になる。しかし、国有企業に戻って経済成長できるかというと、できないのではないか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

それが矛盾なのです。この道はサステナブルではないけれども、とりあえず今日、明日クリアしていこうとしているわけで、明後日のことは考えていないわけです。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月22日放送より)