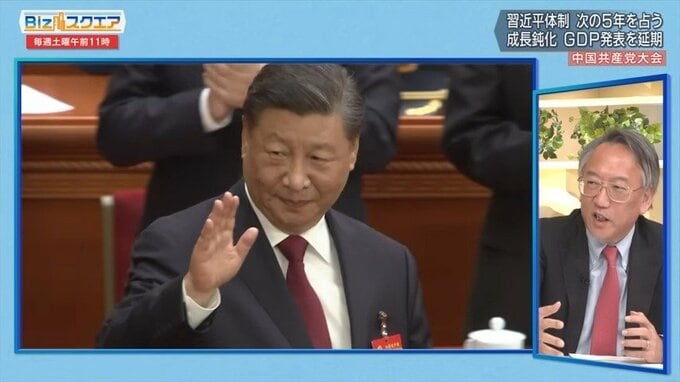

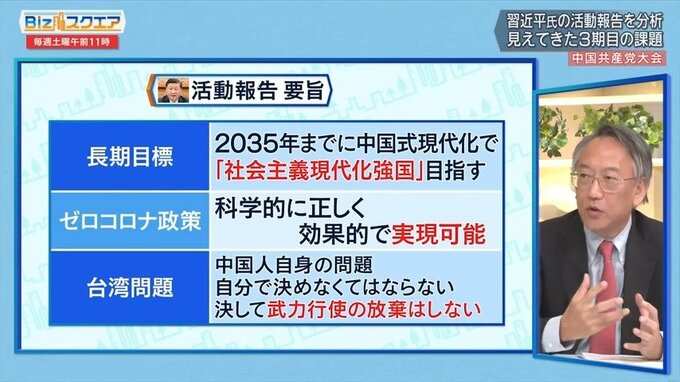

中国で政策の基本方針などを決める5年に1度の共産党大会が、10月16日から22日まで開かれた。習近平主席は演説で「中国は豊かさを追求する時代から強さを重視する時代に移った」と強調した。東京財団政策研究所主席研究員の柯隆氏とともに習政権の今後の5年間を占う。

■控えめな演説。頻出した「堅持」という言葉は危機感の表れ

習近平主席が行った活動報告で使われた単語は、これまでは「発展」や「中国」という言葉が多かったが、今回は「堅持」が非常に多く使われた。

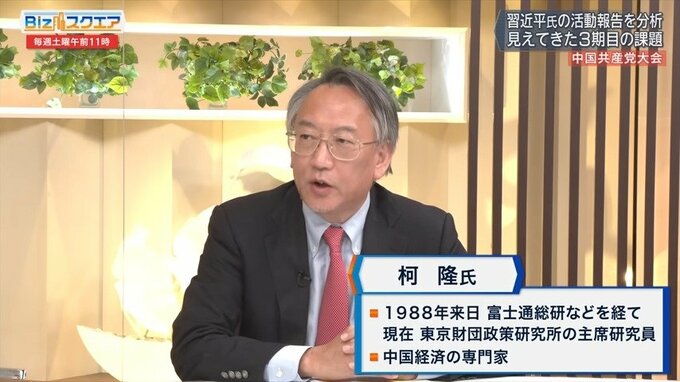

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

何を「堅持」するかというと、ひとつは共産党の指導体制、2番目が社会主義路線。6番目に「社会主義」という言葉が来ているのですが、相当保守的な表現が上位に来ています。もうひとつ注目すべきことは、「改革」あるいは「開放」という言葉が使われていない。だから、今までと若干違ってきているなという感じがします。

――「市場主義」などの言葉も使われなかったのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

「自由な市場経済」も言わなくなったというのが、我々が注目していかなければいけないポイントです。「堅持」という中国語はとても強い言葉で、普通の会話の中では使いません。イデオロギー的に堅持すると言った時には、もう絶対に譲らないと。いま党員の間では、腐敗が横行して社会主義路線あるいは共産党の指導体制もいらないではないかと。そういう危機感の表れでもあります。

――今回の演説は1時間45分。前回の2017年は3時間だった。これには意味があるのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

前回の3時間はぶっ通してやったので、全くトイレ休憩も何もなかったわけです。90何歳の長老たちがずらりと座って、トイレも行けないのでかなり不評だったと聞いています。今回は大幅に短く、それでも長いと思いますが1時間45分で。時間の短縮はともかくとして、中国語でこの演説を聞いて率直な感想は、かなり控えめな表現、控えめな演説だったと思います。

中国語独特の激しい言葉をだいぶトーンダウンさせて、例えば台湾問題についても武力行使をやめないという話があったのですが、それは国内向けのメッセージとして入れてはいるのですが、それ以上のことは言っていないわけです。アメリカに対しては、言わなければいけないことはあるのだけれども、これ以上アメリカを刺激しないようにという配慮も実は入っています。開会式の前にアメリカで半導体法案が採択されたがために、習近平主席が相当気にしているのではないかと思います。

――日本のメディアは、強い表現の部分を取って「習主席3期目指して強硬姿勢」と書きたがるが、実際にはそんなに強くないということか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

控えめな演説でした。台湾問題の「武力行使の放棄はしない」という部分を取り出すと、日本人はびっくりしますが、今まで言ってきたことの繰り返しであって、それ以上激しいことを言っていないわけです。逆に、言わないと国内では済まないのです。

――ゼロコロナも「実現可能」で変えていない。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

ゼロコロナ政策を称賛しているわけです。これは日本人のビジネスマンの皆さんにとって重要なポイントで、中国がゼロコロナ政策をやめない、そうすると経済がもっと減速するという見通しになると思います。

――自分の正当性に傷がつくからやめないのか、やめたら蔓延してしまう恐れがあるからなのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

ひとつが、習主席自らゼロコロナをやるべきだと決めたわけですから、やめたら自己批判になってしまう。二つ目は、ゼロコロナが人民を統制するとても便利なツールになっているわけです。3番目が、PCRなどをやることによって利益を得ている利益集団があるわけです。お金と政治をハイブリッドしているものだから、簡単にはやめられない。