石破総理らが水面下で経済対策を協議 「現金給付見送り」の背景

物価高対策が急務となる中、石破総理は15日に官房長官、幹事長、政調会長と水面下で会合を行った。この会合後、政府・与党は「本予算で積んだ予備費などを活用して、物価高騰対策・経済対策をパッケージで打ち出していく」という方針を固めたという。

一方で、今国会への補正予算の提出は見送られることになった。

では、なぜ補正予算を組んで現金給付を打ち出すのではなく、予備費でできる範囲で物価高騰対策や経済対策をしていくことになったのだろうか。

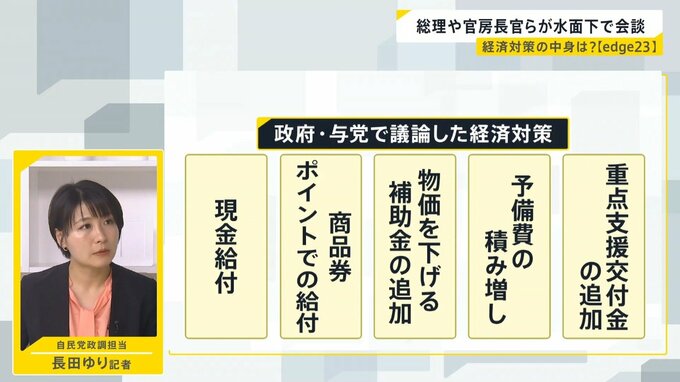

■政府・与党内で検討された5つの案

1. 現金給付:これまでの経験から、給付しても貯蓄になってしまい消費につながらないこと、バラマキと批判されることが懸念された。

2. 商品券、ポイントでの給付:バラマキ批判を受ける可能性があり、準備期間もかかる。現金給付に比べて魅力が低いという問題もある。

3. 物価を下げる補助金の追加:電気・ガスの補助やガソリン価格の引き下げなどを行う方針を決めた。

4. 予備費の積み増し:7400億円の予備費をさらに積み増す案。予備費を積み増すための補正予算の編成であれば野党の協力も得られる可能性があったが、今回は見送られることに。

5. 重点支援交付金の追加:地方によってニーズが異なるため、自治体の首長が用途を考えられるという利点がある。

これらの案の中で、特に現金給付については、世論からの批判が強いことが見送りの大きな理由となった。「総理の10万円の商品券配布問題で、5万円配っても批判、たとえ10万円配っても不満は出てくる」と政治部記者は指摘する。

一方で、減税案については財政規律派の森山幹事長が特に慎重な姿勢を示しているという。森山幹事長は「国際的に日本の財政が信任を失ったら、大変なことになるということを我々はしっかりと認識をして、政治を進めていかなければいけない」と述べ、財政規律の重要性を強調。

官邸と党本部での意見の相違から、当初は減税を選択肢の一つとして考えていたという石破総理も、その後の記者会見では「税率引き下げは適当ではないと考えている」と否定する発言に転じた。