「ビジネスと人権」について

企業にとって“利益”よりも大事にしなくてはいけないものが『人権』です。

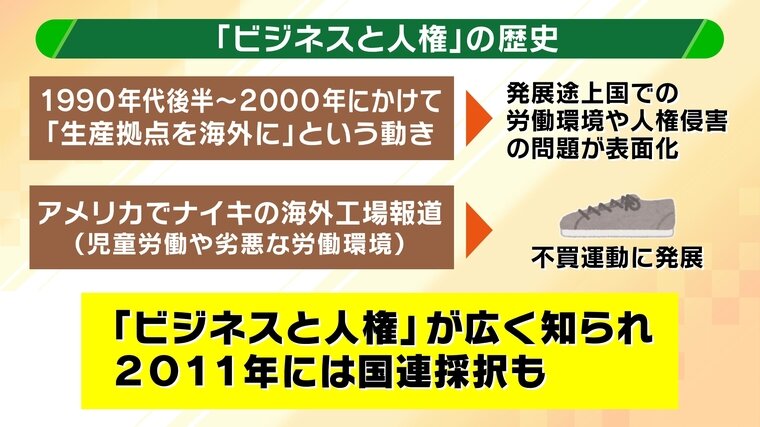

1990年代後半から2000年にかけて「生産拠点を海外に」という動きが進む中、アメリカでナイキの海外工場での児童労働・劣悪な労働環境が報道され、不買運動に発展。この頃から「ビジネスと人権」の考え方が定着していき、2011年には「ビジネスと人権」の指導原則が国連で採択されました。

2013年にはバングラデシュでベネトン・ザラ・H&Mなどの縫製工場が入る商業ビルが突如崩壊し、1100人以上が死亡、2500人以上がけが。劣悪な労働環境で働く人が犠牲となったこの事故は「ラナプラザの悲劇」と呼ばれ、「ビジネスと人権」が世界的注目を集めるきっかけとなりました。

オウルズコンサルティンググループの矢守亜夕美氏は、ビジネスにおける人権リスクとして「ハラスメント」「差別」「過重労働」「プライバシーの侵害」を挙げています。

この「人権リスク」は「環境リスク」と考え方が異なります。環境リスクは、脱炭素を例に挙げると、工場などで二酸化炭素を排出してしまうことに対し植林を行い、プラスマイナスをゼロにすることが可能です。一方で人権は、ひとりひとりが持っているため相殺できないものです。

また、経営リスクとも異なります。人権は時に利益と相反することもありますが、そのときは人権を重視する必要があります。

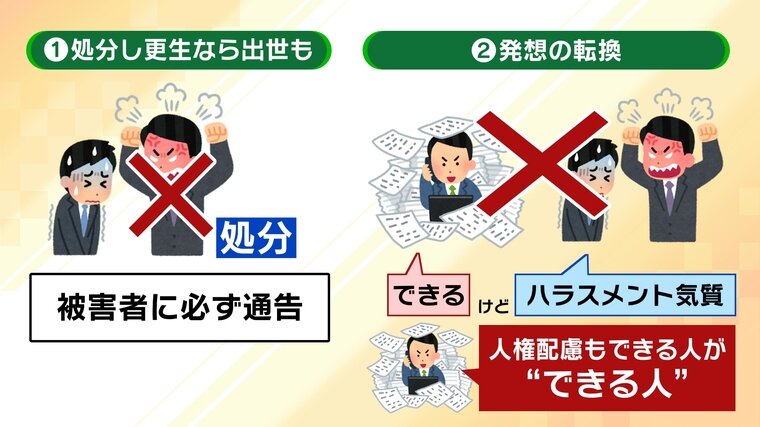

例えば、仕事ができるけど、ハラスメント気質の人。企業としてどのように対処すればいいのか、考え方は2つあるということでです。

(1)処分して、更生が確認できれば出世も検討…ただし処分内容は被害者に必ず通告

(2)「仕事ができるけどハラスメント気質」ではなく、「人権配慮できる人が”仕事ができる人”」と発想を転換する