「我慢しなくていい」一方で「ハラスメントを拡大解釈してはいけない」

では、ハラスメントの当事者にならないために何を考えたらいいのか?大事なのは「未然にどう防ぐか」と、ハラスメントが起きてしまった場合の「救済措置」です。

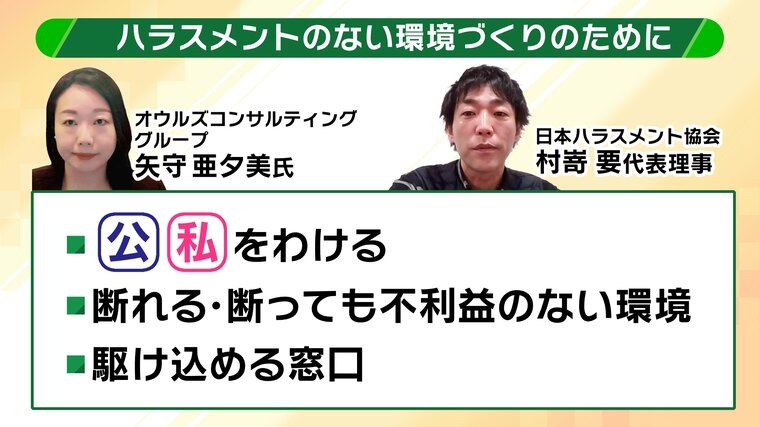

矢守氏・村嵜代表理事は、以下の3つのポイントを挙げています。

(1)公私をわける

(2)断れる・断っても不利益のない環境

(3)駆け込める窓口の設置

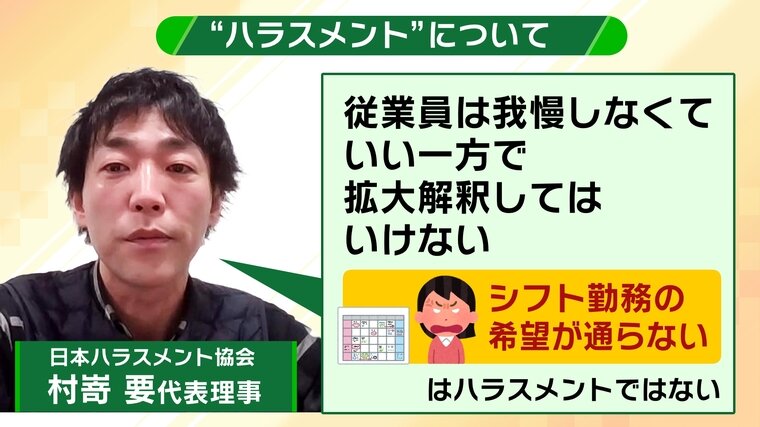

また、村嵜代表理事は、従業員は我慢しなくていい一方で、ハラスメントを拡大解釈してはいけないとも指摘。例えば「シフト勤務の希望が通らない」などはハラスメントではないといいます。

最後に、フジテレビの問題をめぐっては厳しい批判がある一方で、第三者委員会の報告書は「当社の救いは、ステークホルダー(利害関係者)への説明責任に向き合おうとしない経営陣に対し、敢然と反旗を翻した数多くの社員がいたことである」と結ばれています。

この問題が、フジテレビや社会全体が変わるきっかけになるのか、今後も注目する必要がありそうです。