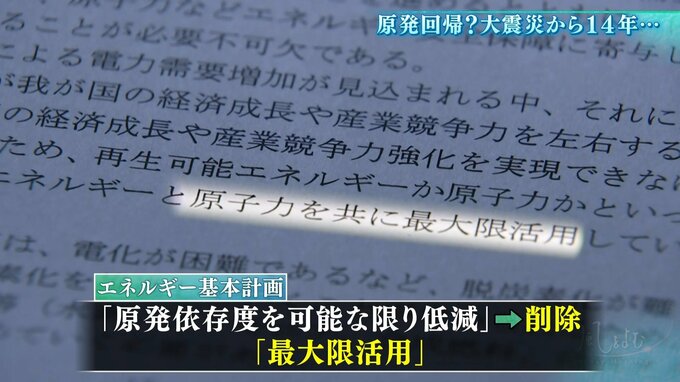

「原発依存度を可能な限り低減する」→「最大限活用する」方針転換に専門家は…

2月、閣議決定された「エネルギー基本計画」。

政府は震災後掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」との文言を削り「最大限活用する」と大きく方針転換したのです。

福島の住民からは…

住民

「ちょっと便利になるようなぐらいなことで、また大規模な事故に陥った時に取り返しがつかない原発を推し進めるのは疑問に思う」

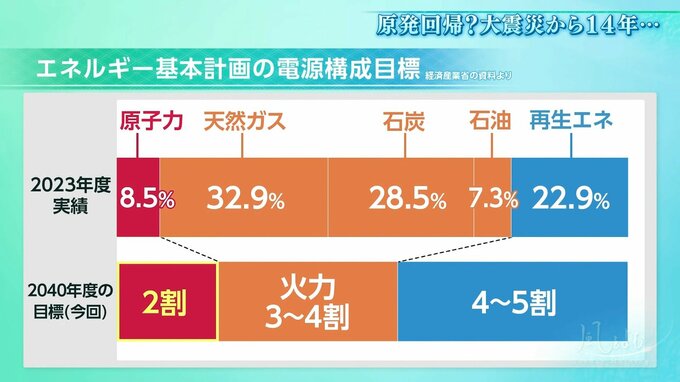

新たなエネルギー基本計画では、化石燃料の高騰や、AI開発に必要な電力需要の伸びに対応するため、現在、電源構成で8.5%の原発の比率を、 2040年に2割程度まで伸ばすとしています。

前回までの「エネルギー基本計画」策定に関わってきた国際大の橘川学長は…

国際大学 橘川武郎学長(エネルギー政策)

「原子力依存度を可能な限り下げる、これを(新たな基本計画は)削除した。それはすごく悔しい思い。『電力需要が増えるならば、原発だ』って、原子力しか頭に浮かばない。 これは私『原発脳』って言ってるんですけども、2040年の『2割』というのは (原発が)30基ぐらい動かないとできないのでは。これは相当厳しい」

橘川さんは、いわゆる「核のゴミ」、高レベル放射性廃棄物の“行き場”の議論すら進まない中、原発の推進には限界があるとします。

国際大学 橘川学長

「(推進する側は)国民の理解を促進するということを口癖のように言うが、極めて上から目線で非常に失礼。もう十分、日本の国民は原子力の悪いところも分かっていて、使用済み核燃料の 処理問題の解決方法が見えないのが気になってる。電気が足りないという時には まず再エネが浮かぶ方がどちらかというと世界の流れ。(今後の)主力電源は再エネである。それがいきなり原発に行く所が、議論のおかしい所だと思います」

11日、原発事故の発生から14年を迎えます。