能登半島地震から1年あまりが経過する中、被災地では仮設住宅の完成などに伴い、避難先から再びふるさとでの生活を選ぶ人が増えています。こうしたなか需要が高まっているのが、被災者の暮らしや心の健康を支える「訪問看護」という仕事です。その現状と課題を探ります。

「私、この猫耳さん、自分縫って作ってんよ」

「私らはあした、中学校行く。朝はよから行くよ」

「そういう遠い所は私、行かれん…。」

「なんでって言ったら、シフォンケーキおいしいから。」

地元の人たちの明るい声が響く一室。輪島市河井町に2月、期間限定でオープンした「みんなのライオンカフェ」です。

近くに住む男性

「カフェの隣にいた人が、避難所生活してたときに同じ避難所にいた人。偶然会った。こういう場所があればいいのでは」

近くに住む女性

「皆さん、ちょっとここ来て話して、和むのではないか。長く続けてもらいたいなぁ」

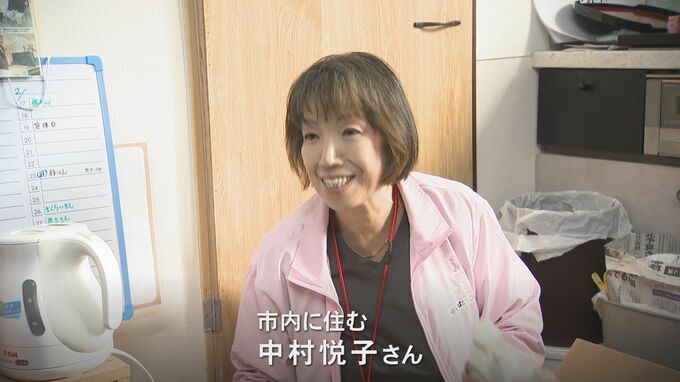

カフェの運営に携わる、中村悦子さん。地震や豪雨で被災し仮設住宅などに暮らす人たちに交流の場を持ってもらおうと、空き店舗となっていた喫茶店を活用しました。

カフェを運営する 中村悦子さん

「コーヒーを飲みに来られて、持ち寄りのお菓子を食べて、和気あいあいとしています。介護保険のサービスを受けている方はデイサービスとかを利用できるけど、仮設でも自宅でも自分でご飯作れてお風呂に入れる人が、ちょっと遊びに行く所が無い。そういう気軽な場所ができればと思って」

そんな中村さんの本業は、訪問看護師です。

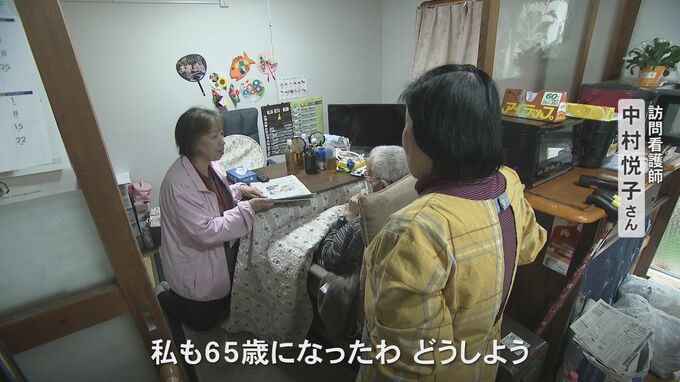

訪問先の県営住宅で中村悦子さん

「私も、65歳になったわ。どうしよう。市役所から『親展』って書いた封筒来たから、地震の義援金か何かかと思って開けたら、介護保険の保険証やった。私も仲間入りや」

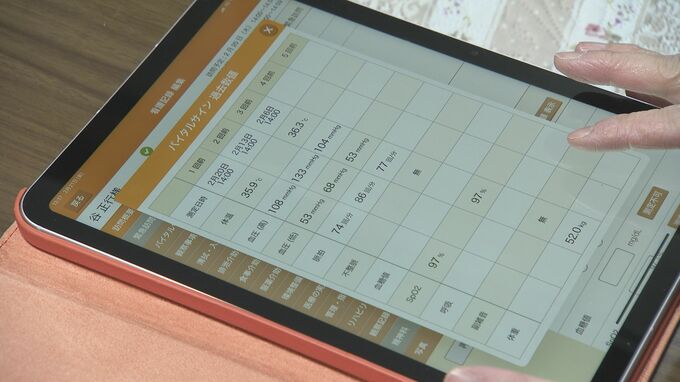

訪問看護師は、自宅療養をする人たちを訪問し、医師からの指示のもと、点滴などの医療行為のほか日々の健康チェックなどを行います。地震や豪雨による2次避難などを理由に利用者は一時減っていたものの、仮設住宅の完成に伴い、徐々にその需要が戻りつつあるといいます。

中村さん「あの歩行器、使って歩いてくれとるの?」

患者の妻「なんも。あれ、持たんと歩いとるわ」

中村さん「あれ、不便?」

患者の妻「お父さんよりも、私が使っとる」

中村さん「どういうこと」

輪島市中心部の県営住宅に暮らす谷正行さん、律子さん夫婦。正行さんは能登半島地震の発生から1か月が経った去年2月、2次避難先の金沢で避難生活のストレスから重度の便秘になり、その後、腸閉塞を患いました。