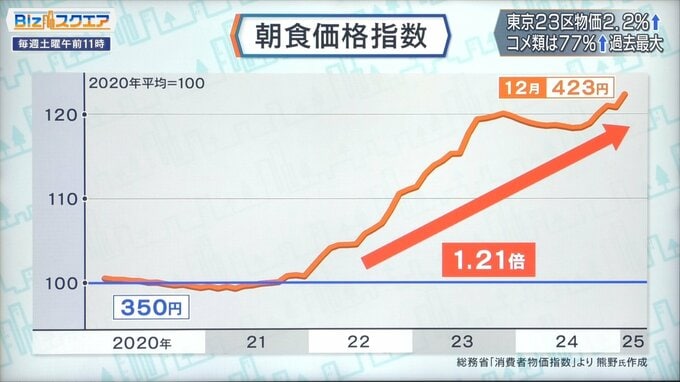

朝食価格指数4年で1.2倍に 今後の物価の見通しは…

「物価の趨勢」以上に消費者の肌感覚としては物価が上がっている。それを端的に示すのが、熊野氏が作った「朝食価格指数」。この朝食価格指数というのは、消費者物価指数をベースにして朝食と関連する10項目をピックアップして合成したもの。2020年の平均を350円とすると、2024年末423円、1.21倍上昇していることがわかる。

――一旦物価は落ち着いたと思ったが、また上がっているのか?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

半年ぐらい前までは、ようやく朝食の価格もお手頃になるのかなと思ったら、やはり輸入物価、小麦や砂糖などの食材の原料が上がった。ここ3か月ぐらい、またすごく上がっている。非常に苦しい。

中身を見てみると全部高くなっている。確かに最近卵も高い。

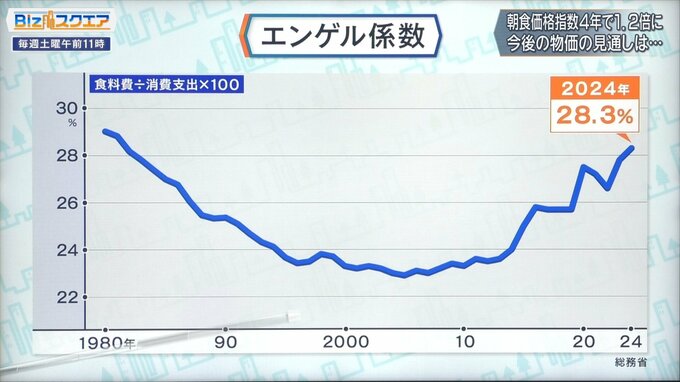

――いわゆるエンゲル係数が上がっているのか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

食料品は必需品。消費全体の必需品の割合はエネルギーも上がっているが、食料品だけで約30%。これは家計にとっては余裕がないというマインドの悪化を招くような数字。

エンゲル係数というのは、学生時代習ったが、これが下がってくることが豊かさの象徴だと。消費に占める食料費の割合が、急激にまた上がってきている。

――他の消費にも回せなくなる。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

我々は5年ぐらいずっと、貧しくなっているのではないか。

なぜ朝食価格が高騰してしまったのか。「朝食価格指数」と「ドル円相場」を組み合わせたグラフだが、2つ微妙に連動している。円安になれば、朝食価格指数も上がっているということがわかる。

――日銀が利上げを開始したが、また円安が進んでしまったことが大きな誤算か。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

円安が止まらない限り、朝食は上がり続けるというのは、この先も暗い。日銀の金利正常化は実は朝食にも響いている。

――米の価格。備蓄米放出を決めて価格下がると思ったら、上がっている。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

これは中間の業者が抱えている、あるいは農家の人が出し惜しみしていると言われるが、備蓄米放出のタイミングが遅れて、消費者も「備蓄しておこう」みたいな。少し政策が遅れたのでみんなインフレマインドが蔓延して、なかなか価格に反映、下落の動きになっていかない。

そして1月の全国の消費者物価指数を見ると、生鮮食品を入れた総合で4%だった。これがどう推移するか。

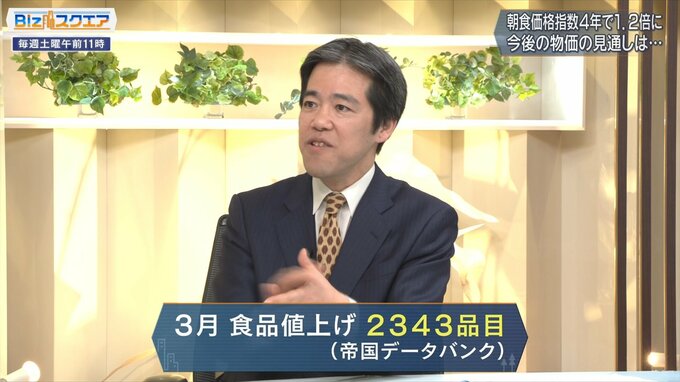

――食料品も3月は、2000品目を超える値上げがあるということで今後も続きそうだ。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

もう3月4月は上がっていくということは、目に見えている。生活実感はこれから多分少なくとも半年ぐらいは物価高騰に国民は苦しむのではないかと懸念している。

――電気・ガスの補助金は半減され、なくなっていくと、今後の物価の水準の見通しは。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

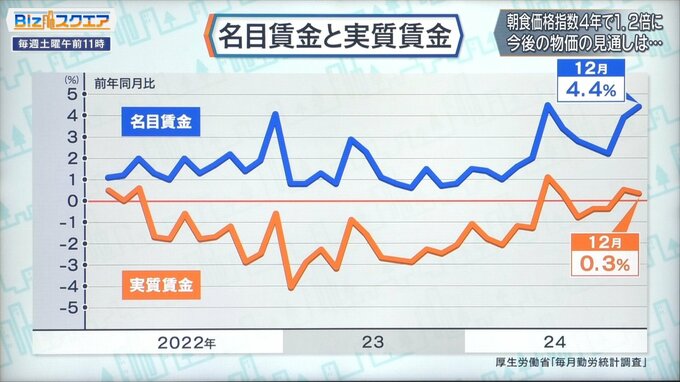

賃上げ自体はいいことだが、食料品や外食は人件費が上がっていく分、価格転嫁が進む。好循環の流れではあるが、人件費のアップが物価を上げるので、なかなか実質賃金はプラスになりにくいという図式かもしれない。

もう実質賃金のマイナスが2年以上続いていて、ようやく12月はボーナスでプラスになった。多分1月にまたマイナスに下がる可能性があって、これがプラスにならないと豊かさは実感できないし、消費も増えない。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生 氏:

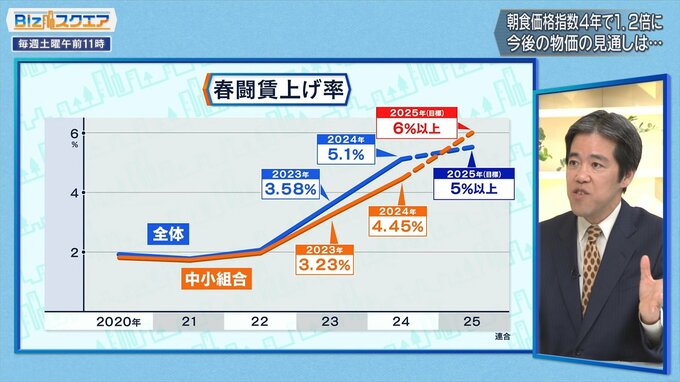

少し明るい話をすると春闘交渉において、3月12日が集中回答日で流れが分かってくるが、今年も定期昇給を含めて5%以上の賃上げが実現するのではないか。そうすると、ベースアップ率も3.5%ぐらい。大企業は3割で中小企業は7割なので、中小企業次第ではあるが、3.5%ぐらいベースアップ率が上がってくると今の物価上昇のペースだと、なんとか実質賃金はプラスマイナスゼロぐらいになりそうだが、物価がこれ以上上がるとマイナスになりやすいといういたちごっこ。