山火事に「ドラゴンハイパー」初出動 延焼拡大要因に「針葉樹」「リアス式海岸」か

隊員

「一番燃え盛っているところ、先に向こう行った方がいいかなと思って」

「風変わった」

乾いた破裂音が鳴り響く山中で消火活動をしているのは、東京消防庁の隊員たちです。大船渡市にはこれまで、東京都、北海道、そして12の県の消防隊が緊急消防援助隊として集結しています。

青森からの援助隊はバギーを投入し、樹木で塞がれた道もなんなく突破。その先では、焼け落ちた自動車が複数台残されていました。

横浜市からも援助隊が出発。車両には龍をあしらったロゴと「ドラゴンハイパー」の文字が。「ドラゴンハイパー・コマンドユニット」は、コンビナート火災など特殊な火災に特化した部隊。東日本大震災でコンビナート火災が相次いだ教訓から、全国12の地域に配備されていますが、山林火災での出動は初めてのことです。

消防や自衛隊による懸命の消火活動。それでも鎮圧のめどが立たないのはなぜなのでしょうか。

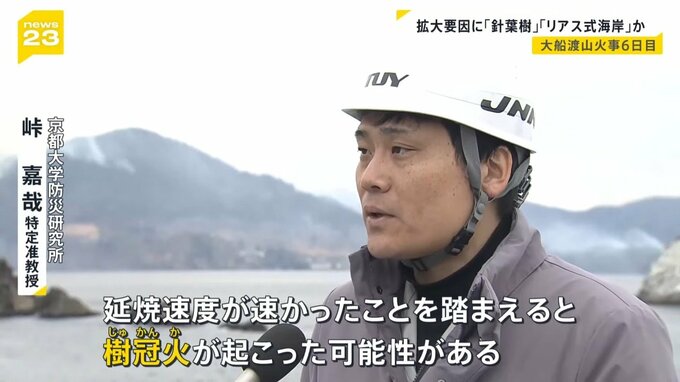

京都大学防災研究所 峠嘉哉 特定准教授

「延焼速度が速かったことを踏まえると、樹冠火(じゅかんか)が起こった可能性があると思っている」

「樹冠」とは、木の枝や葉が集まっている部分。樹冠が燃えることを「樹冠火」といい、ほかの木に燃え移りやすいのだといいます。

京都大学防災研究所 峠嘉哉 特定准教授

「燃えた領域は、特に針葉樹、スギとかマツの樹枝が多かったと聞いている。スギやマツは葉っぱにオイル成分を含んでいるので、燃えたときにより多くの熱を放出して熱がたくさん燃焼する。燃焼が強いということはその分、延焼速度が速いので、(延焼が)大規模化した要因の一つと考えている。この三陸地方はリアス式海岸、特徴は斜面勾配が急だというところ。消防活動がすごく難しい」