「第2のニセコ」外国人客が殺到 白馬村が目指す“新たな観光地”

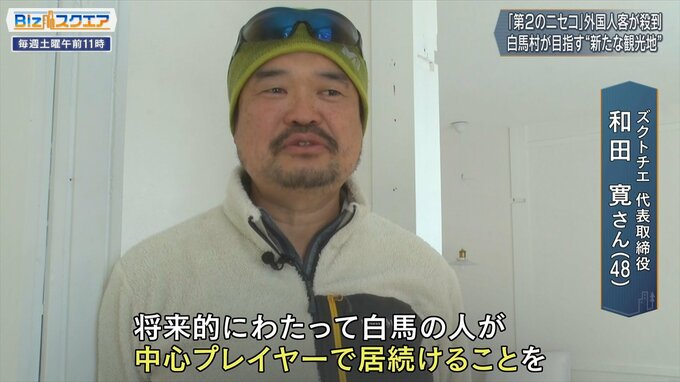

こうした食事の問題を解消するため、白馬村では新たな取り組みも始まっている。外国人観光客でにぎわう長野県・白馬村。食事を提供できる宿泊施設が減少しており、それを解決するための取り組みが始まっている。ズクトチエ代表取締役の和田寛さんは「丸金旅館さんの元々の食堂だった部分をお借りして、僕らが宿泊客及び外部向けのレストランとして開業した」食事の提供が困難となっていた旅館。地元の企業が食堂の運営を引き受け、宿泊者以外も利用できるようリニューアルした。

和田さんは「外部の人がほとんど利益を外に持って行って、地元はただそこの舞台になりましたみたいなことにはしたくないと思ってやっている。(ニセコとの )一番大きな違いは、将来的にわたって白馬の人がきちんと中心プレイヤーで居続けることをまだ整えようと思ったら、整えられる時点だということ」という。

行政・民間それぞれで、様々な取り組みが続く白馬村。丸山村長は今後も、それぞれの分野で力を合わせることで、持続可能な観光地を目指したいと話す。

長野・白馬村 丸山俊郎村長:

しっかりと地元の人達が長く暮らして、やりがいを持って進んでいけるような地域を作り上げていきたい。その中で生じる課題を行政としてできる解決、また、民間でないとできない解決をみんなで共有し合って、力を合わせていい地域を作り上げていきたい。

現在外国人観光客が9割で、日本人が1割ぐらいの白馬。地元の人たちの中で、今一番の悩みの種が税金。白馬で上昇している地価だが、1位が白馬村で32.1%。TSMC誘致で話題の熊本・菊陽町より高く、3割も相続税が上がっている。

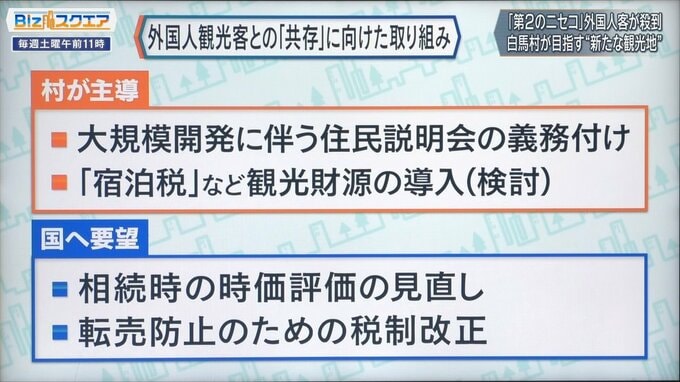

地元としては「外国人観光客とどう共存していくか」という取り組みをしている。「大規模開発に伴う住民説明会を義務づける」「宿泊税など観光財源の導入を検討する」そして国への要望としては「相続時の時価評価の見直し」「転売防止のための税制改正を求める」などの対策を挙げている。

――「第2のニセコにはしたくない、なりたくない」という思いが強いのか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

特に白馬の場合は家族経営・中小規模の旅館がいっぱい並んでいるという町。そこへ大規模資本が入ってきて買収されてということになると、地元の人たちは何のメリットもないということになる。それをどうやって避けていくか。自由に土地が売買できる日本だと歯止めをかけるのは簡単ではない。

――とりあえず何から始めるべきか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

牛丼2500円でも売れるというのはある意味いいこと。儲けるチャンスだし、インバウンドにたくさん来ていただいてお金をたくさん落としてもらうことは、日本経済のためにプラスにはなる。そこの部分と日本人が遊びに行ける場所ということをうまく両立させるように二重価格制度のような感じで、日本人が行く場合には値段が抑えられるような工夫をすることは非常に大事なのではないか。

――白馬に落ちるお金が、地元のコミュニティにもちゃんと落ちるような仕組みを作ることが必要か。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

そうですね。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月1日放送より)