57年前の"食中毒" いまも続く被害

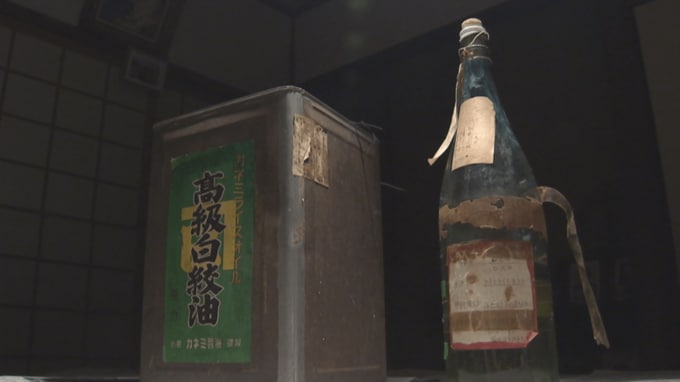

1968年に被害が広がっていることが発覚した「カネミ油症」は、市販の油に化学物質PCBが混入して起きた食中毒です。

PCBやPCBが熱変性したダイオキシン類を体内から完全に排出する方法は見つかっておらず、さらに胎盤や母乳を通して子どもに移行したケースが確認されています。

後退した「次世代調査」報告

厚労省が2021年にスタートさせた次世代調査には、これまでに認定患者の子や孫443人が調査票による聞き取りに参加、うち219人は油症検診にも参加しました。

調査を担う全国油症研究班は、油症次世代には「先天的な口唇・口蓋裂の発生率が高い傾向にある」「先天的な歯牙欠損を訴える人が多い」と報告し、次世代救済につなげられないか検討を進めてきました。

しかしこれらについて、25日の委員会では比較対象の設定困難などから、現時点で「油症との因果関係に言及することは難しい」との考えを示しました。

一方研究班は次世代独自の「診断基準」の必要性にも言及してきており、基準改定に向けた「再評価委員会」を設置するかについて議論していくとしています。

認定されない子の方が症状深刻

事件後に生まれた長女が2015年に認定され、他の2人の子どもは未認定となっている油症認定患者の森田安子さんは「認定されていない2人の子どもは長女よりも症状がひどい。認定された長女は最新の治療を受けて症状が改善し、人生に希望を持てるようになったと言っている。次世代が救済される認定基準を新たに作って1日も早く救ってほしい」と訴えました。