続く断水は人口流出の一因に

ライフラインが復旧していないことが人口減少に影響した地域もある。

山本キャスター

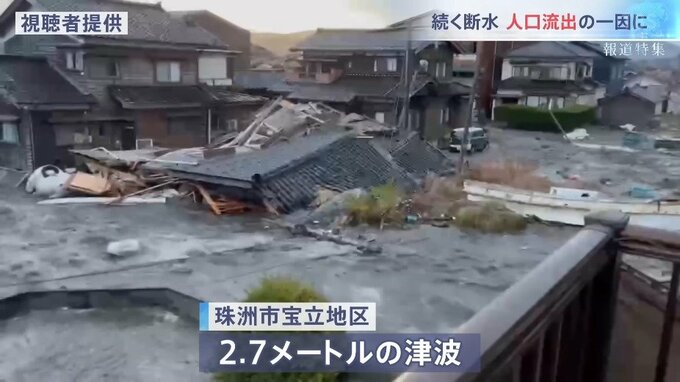

「珠洲市宝立地区です。家屋の解体作業が進まない影響で、1年経った今も断水が続いているエリアがあるといいます」

能登半島の東側の海に面する宝立地区は地震の直後、2.7メートルの津波にも見舞われた。

倒壊した家屋のがれきが、波で流され道路上に放置されているため、地下の水道管の工事に手がつけられない状況だ。

地震後もこの地区で暮らす川口昇さん (68)。

――家にはいつ戻ってきた?

川口さん

「ずっといる」

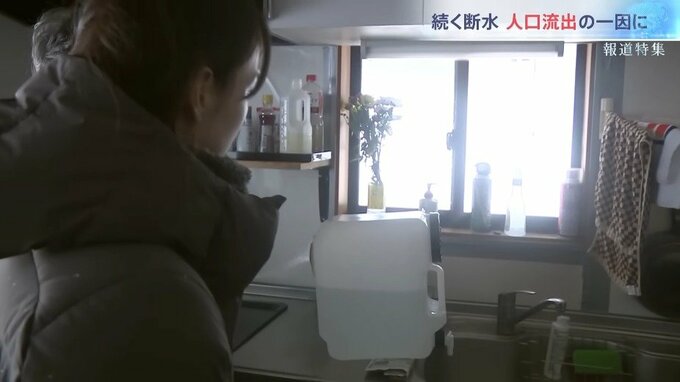

――水は?

「水はまだ来てない。そこまで来てるんだけど」

生活用水は3日に1度、50リットルの水を学校に取りに行っている。トイレは、近くの公園を利用しているという。

だが、水が使えない不便な生活にも慣れたという。

――1年経って水が通っていない想像は?

「全然、最初は仮設住宅を申し込んでたけど水が来ると思ってキャンセルした」

20世帯ほどいたこの集落でも、ほとんどが仮設住宅に移っていった。

――仮設にいる人も戻ってくる話は?

「いや、どうだろう、わからない。家を建てる人もいるし、特に年寄りは行くところがないから残るけど、若い人は仕事もないでしょうから」

海に面するこの町で盛んだった漁業も、大きな影響を受けた。

漁師の酒谷徳次さん(69)は、1年間仕事ができなかったという。

――ご自身の船は?

酒谷さん

「津波で沈没した」

――この船は?

「また中古の船(を買った)」

――相当経済的にもダメージ受けますね

「大変です」

酒谷さんが暮らしていた集落では、150世帯のほとんどが全壊。酒谷さんは今、仮設住宅で暮らしているが、いつか集落に戻りたいと思っている。

――このあとどうされる?

「(家を)建てられたらいいけど。お金の問題もある。排水など、役所にやってもらわないと家を建てられない」

――それでもやっぱり住み続けたい?

「子どもらの故郷やろ。じじ・ばばがこっちにいて盆・正月に子どもが帰ってくる、そういうために住んでいる。出て行った子どもの故郷」

――帰ってくる場所ですもんね

「それでこっちにへばりついておろうかなと思ってる」